अध्याय 02 एक दल के प्रभुत्व का दौर

लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती

आपको अब अंदाज़ा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र-निर्माण की चुनौती थी और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फ़ैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा-बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं-कहीं पर सीधे-सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर सँभाली। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल, एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पाँव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता गया।

भारत में भी परिस्थितियाँ बहुत अलग नहीं थीं, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फ़ैसला किया। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती क्योंकि हमारे स्वतंत्रता-संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे; वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। हर समाज के लिए यह फ़ैसला करना ज़रूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वह किन कायदे-कानूनों पर अमल करेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं। इनकी आकांक्षाएँ अकसर अलग-अलग और एक-दूसरे के विपरीत होती हैं। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं? इसी सवाल का जवाब है-लोकतांत्रिक राजनीति। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज़्यादा ज़ाहिर चीज़ें हैं। लेकिन, राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फ़ैसला करना और उस पर अमल करना होता है और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फ़ैसला किया।

राजनीति में नायक-पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश को राजनीति में मौजूद नायक-पूजा के भाव से नहीं की जा सकती… लंकिन राजनीति में नायक-पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता तानाशाही को तरफ़ जाता है…

डॉ. भीमराव अंबेडकर

संविधान सभा में भाषण 25 नवंबर, 1949

पिछले साल आपने पढ़ा कि हमारा संविधान कैसे बना। आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाज़ा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान ने नियम तय कर दिए थे और अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की ज़रूरत थी। शुरू-शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा।

हमारे लोकतंत्र में ही ऐसी कौन-सी खूबी है? आखिर देर-सबेर हर देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना ही लिया है। है न?

बहरहाल, चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन ज़रूरी था। फिर, मतदाता-सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। मतदाता-सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज़ होने से रह गए हैं। इन महिलाओं को ‘अलां की बेटी’ ‘फलां की बीवी’…. के रूप में दर्ज़ किया गया था। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फ़ैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए और ज़रूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था। इतने बड़े पैमाने का ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15 फीसदी साक्षर थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनावकर्मियों को प्रशिक्षित किया।

यह एक सही फ़ैसला था। लेकिन ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो अभी भी औरतों को किसी की पत्नी के रूप में देखने के आदी हैं। इस तरह के व्यवहार से लगता है, मानो एक स्त्री का कोई नाम ही न हो।

देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी-भरकम संख्या के लिहाज़ से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल

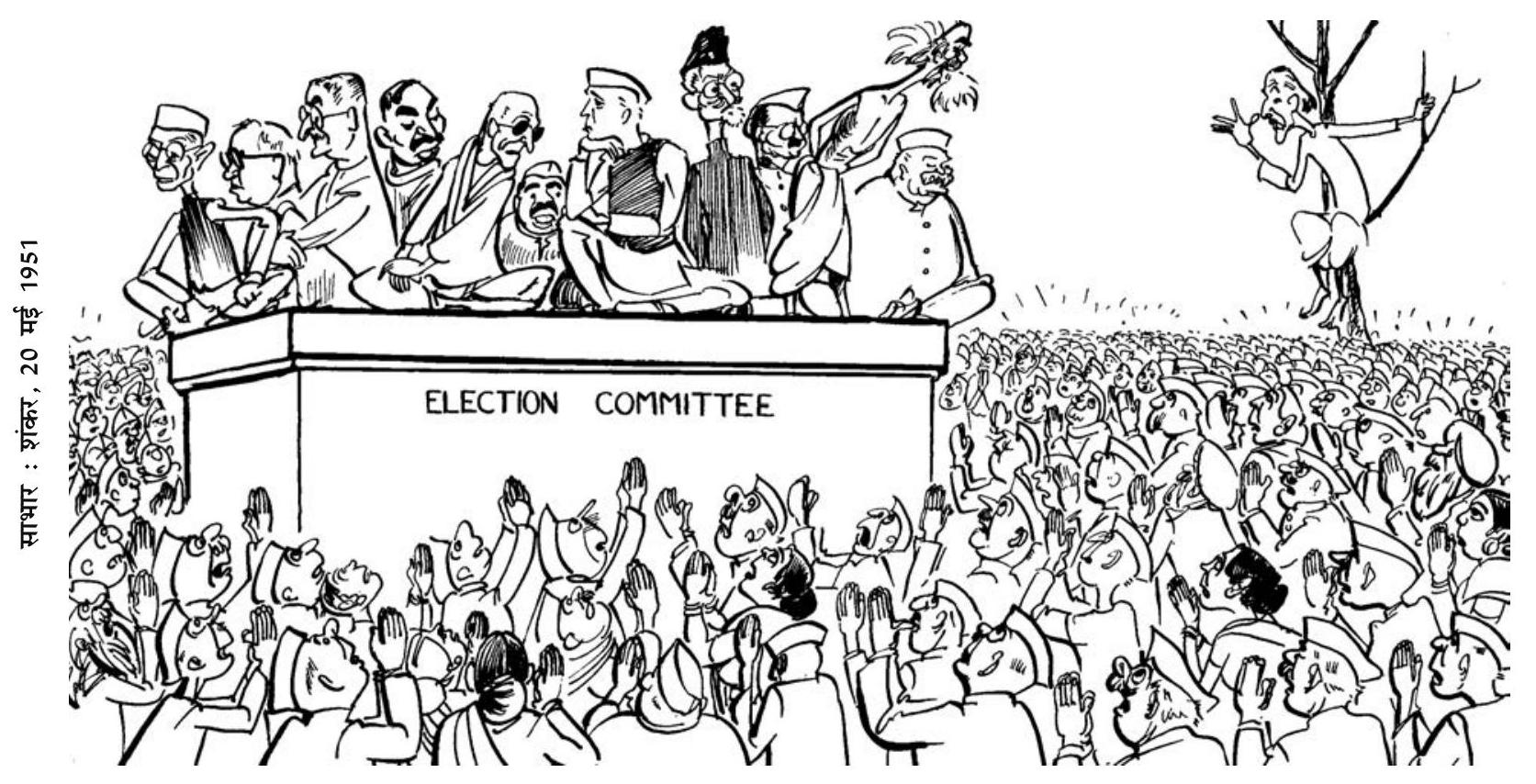

1951 में कांग्रेस द्वारा पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति पर कार्टूनिस्ट का एक नज़रिया। समिति में नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, डॉ. बी.सी. रॉय, कामराज नाडार, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, डी.पी. मिश्रा, पी.डी. टंडन और गोविन्द बल्लभ पंत दिखाई दे रहे हैं।

मतदान के बदलते तरीके

इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इसके जरिए मतदाता उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं। लेकिन शुरू-शुरू में इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया गया था। पहले आम चुनाव में फ़ैसला किया गया था कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव-चिह्न अंकित होगा। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाएगा जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डालेगा। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ। पंजाब के एक पीठासीन पदाधिकारी ने मतपेटियों की तैयारी का ब्यौरा कुछ इस तरह बयान किया है : “हर एक मतपेटी के भीतर और बाहर संबद्ध उम्मीदवार का चुनाव-चिह्न अंकित करना था और मतपेटी के बाहर किसी एक तरफ़ उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में लिखना था। इसके साथ-साथ चुनाव-क्षेत्र, चुनाव-केंद्र और मतदान-केंद्र की संख्या भी यहीं दर्ज करनी थी। उम्मीदवार के आंकिक ब्यौरे वाला एक कागज़ी मुहरबंद पीठासीन पदाधिकारी के दस्तखत के साथ मतपेटी में लगाना था। मतपेटी के ढक्कन को तार के सहारे बाँधना था और इसी जगह पर मुहरबंद लगाना था। यह सारा काम चुनाव की नियत तारीख से ठीक एक दिन पहले करना था। चुनाव-चिह्न और बाकी ब्यौरों को दर्ज करने के लिए मतपेटी को पहले सरेस कागज या ईंट के टुकड़े से रगड़ना पड़ता था। कुल छह लोगों ने पाँच घंटे लगातार काम किया

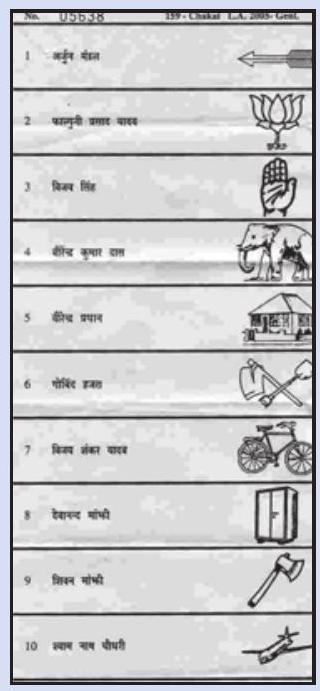

लोकसभा के तीसरे आम चुनाव से तेरहवें आम चुनाव तक इस्तेमाल किए गए बैलट पेपर का एक नमूना

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

शुरुआती दो चुनावों के बाद यह तरीका बदल दिया गया। अब मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव-चिह्न अंकित किया जाने लगा। मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगानी होती थी। यह तरीका अगले चालीस सालों तक अमल में रहा। सन् 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल शुरू किया। 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया।

आइए फिर से खोजें

अपने परिवार और पड़ोस के बुजुर्गों से चुनाव में भागीदारी के उनके अनुभवों के बारे में पूछिए।

क्या इनमें से किसी ने पहले या दूसरे आम चुनाव में भाग लिया था? इन लोगों ने किसको वोट दिया और वोट देने का कारण क्या था?

क्या इनमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तीनों तरीके से मतदान किया हो? कौन-सा तरीका उसे सबसे ज्यादा पसंद आया?

उस दौर के चुनावों की तुलना में आज के समय के चुनावों में इन्हें क्या-क्या फ़र्क नजर आते हैं?

हुआ और यह अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे “इतिहास का सबसे बड़ा जुआ” करार दिया। ‘आर्गनाइजर’ नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू “अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएँगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा।” इंडियन सिविल सर्विस के एक अँग्रेज़ नुमाइंदे का दावा था कि “आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा।”

मौलाना अबुल क़लाम आज़ाद $(1888-1958):$ मूल नाम - अबुल कलाम मोहियुद्दीन अहमद; इस्लाम के विद्वान; स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता; हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतिपादक; विभाजन के विरोधी; संविधान सभा के सदस्य; स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षामंत्री

चुनावों को दो बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्तूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। बहरहाल, इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल छह महीने लगे। चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए चार उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुँह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने “उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे।” देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा- “यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया।” 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है।

पहले तीन चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व

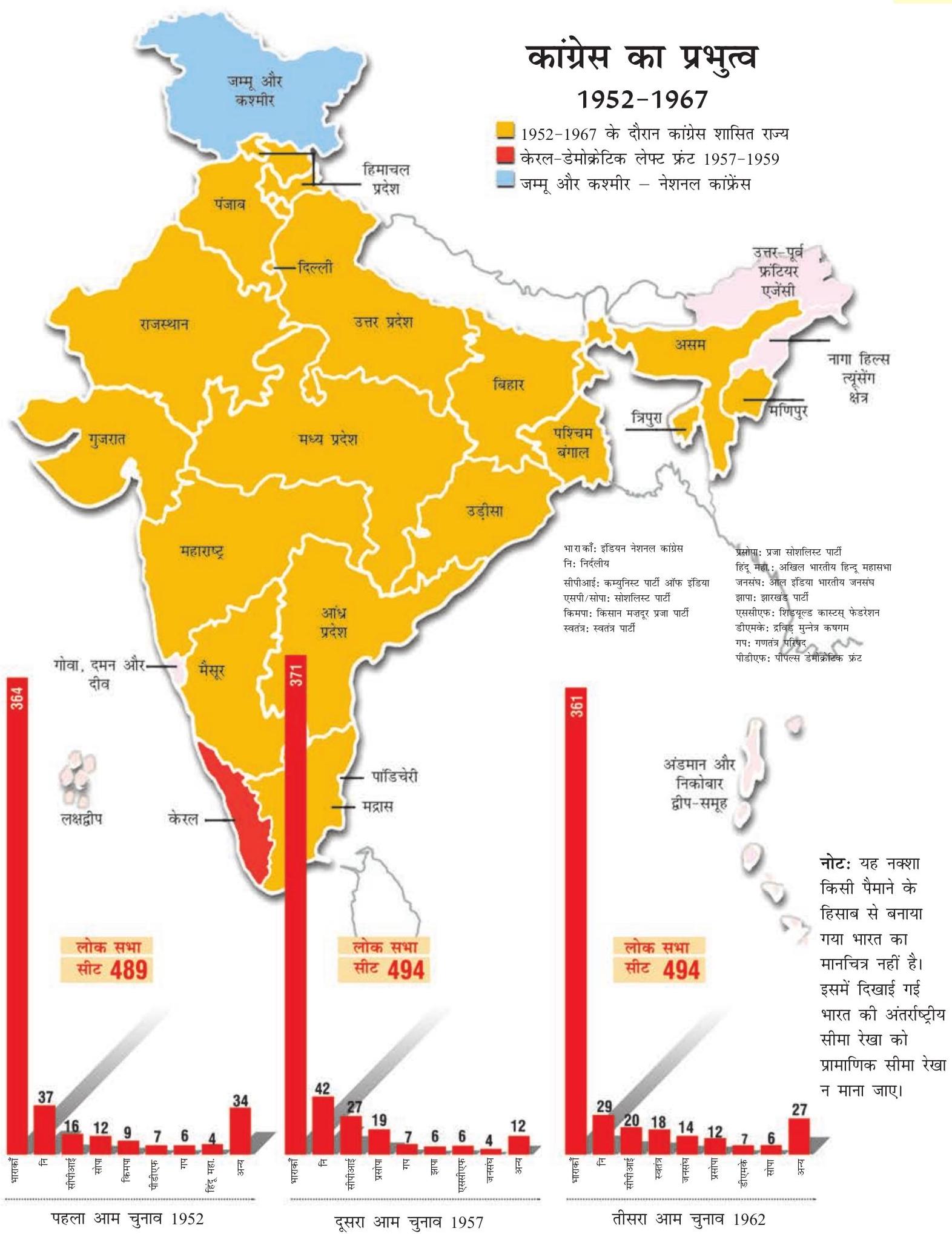

पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोकप्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर, इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुआई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी-भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में 364 सीटें जीतों और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई। जहाँ तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। उसे

क्या आप उन जगहों को पहचान सकते हैं जहाँ कांग्रेस बहुत मज़बूत थी? किन प्रांतों में दूसरी पार्टियों को ज़्यादातर सीटें मिलीं?

नोटः यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रामाणिक सीमा रेखा न माना जाए।

कुल 16 सीट हासिल हुईं। लोकसभा के चुनाव के साथ-साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनावों में भी बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर-कोचीन (आज के केरल का एक हिस्सा), मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज़ की। आखिरकार इन तीन राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने।

यहाँ एक चुनावी मानचित्र दिया गया है। इस पर एक नज़र दौड़ाने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 1952-1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे तीन-चौथाई सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थीं उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी। विधानसभा के चुनावों में कहीं-कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसा ही एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुआई में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसे एकाध मामलों को अपवाद मान लें तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था।

राजकुमारी अमृतकौर (1889-1964): गाँधीवादी स्वतंत्रता सेनानीः कपूरथला के राजपरिवार में जन्म; विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला; संविधान सभा की सदस्यः स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री; 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहीं।

कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आँकड़ा और दायरा हमारी चुनाव-प्रणाली के कारण भी बढ़ा-चढ़ा दिखता है। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। मिसाल के लिए, 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे लेकिन कांग्रेस को 74 फीसदी सीटें हासिल हुईं। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज़ से दूसरे नंबर पर रही। उसे 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10 प्रतिशत वोट मिले थे लेकिन यह पार्टी 3 प्रतिशत सीटें भी नहीं जीत पायी। आखिर यह हुआ कैसे? पिछले साल ‘भारतीय संविधान : सिद्धान्त और व्यवहार’ नामक किताब में आपने ‘सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत’ के बारे में पढ़ा था। इससे जुड़ी चर्चा को अगर याद करें तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।

हमारे देश की चुनाव-प्रणाली में ‘सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत’ के तरीके को अपनाया गया है। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज्यादा सीटें हासिल होती हैं। यही चीज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर-कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दें तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं ज्यादा होंगे। लेकिन गैर-कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बँट गए। इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे रही और उसने ज्यादा सीटें जीतीं।

केरल में कम्युनिस्टों की जीत

1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ गया था। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और पाँच स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त था। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद को सरकार बनाने का न्यौता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी।

केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ ‘मुक्ति संघर्ष’ छेड़ दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुआई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह फ़ैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। संविधान-प्रदत्त आपात्कालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार-बार उपयोग किया गया।

अगस्त 1959 में अपने मंत्रालय को बखास्त किए जाने के बाद त्रिवेन्द्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व करते ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद।

सोशलिस्ट पार्टी

सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूँढ़ा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनआंदोलन चला रही थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा-से-ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सकें। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशललिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। हालाँकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी लेकिन पार्टी को चुनावों में छिटपुट सफलता ही मिली।

आचार्य नरेन्द्र देव ( 1889 - 1956 ): स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक; आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए; किसान आंदोलन में सक्रिय; बौद्ध धर्म के विद्वान; आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व। की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस तथा साम्यवादी (कम्युनिस्ट) दोनों से अलग थे। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूँजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है और मज़दूरों-किसानों

की उपेक्षा कर रही है। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ायी और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादियों मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस से हल्के-फुल्के सहयोग की तरफदारी की।

सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में, किसान मज़दूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेन्द्र देव, राममनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यूनाइटेड) और जनता दल (सेक्युलर) पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है।

कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति

भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नजर दौड़ाएँ तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत-से उदाहरण मिलेंगे। बहरहाल,

बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा भारी फर्क है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। कुछ देशों मसलन चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। कुछ और देशों जैसे म्यांमार,बेलारूस और इरीट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताईवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक-दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ है। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता-जुलता है।

कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता-संग्राम की विरासत में हैं। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अभी अपनी रणनीति सोच ही रहे होते थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। दरअसल, अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आस-पास अथवा उसके बाद में हुआ। कांग्रेस को ‘अव्वल और एकलौता’ होने का फायदा मिला। आज़ादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चहुँ ओर फैल चुकी थी। आप यह बात दिए गए मानचित्र में देख चुके हैं। फिर, इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक पहुँच चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल-फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन की अगुआ रही थी और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी।

बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर (1891-1956): जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुआ; विद्वान और बुद्धिजीवी; इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक; बाद में शिडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन की स्थापना; रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार; दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्यः संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्षः आजादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री; हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इस्तीफा 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया।

ने अपना अभियान पहले ही शुरू कर दिया था. दरअसल, कई पार्टियों का गठन आजादी के आसपास या उसके बाद ही हुआ था। इस प्रकार, कांग्रेस को ‘प्रथम ब्लॉक’ का लाभ मिला। आजादी के समय तक पार्टी न केवल पूरे देश में फैल गई थी, जैसा कि हमने मानचित्रों में देखा था, बल्कि स्थानीय स्तर तक एक संगठनात्मक नेटवर्क भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि कांग्रेस हाल तक एक राष्ट्रीय आंदोलन थी, इसलिए इसकी प्रकृति सर्व-समावेशी थी। इन सभी कारकों ने कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में योगदान दिया।

रफी अहमद किदवई $(1894-1954):$ उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता, प्रांतीय सरकार ( 1937 ) में मंत्री; 1946 में दोबारा मंत्री बने, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री; खाद्य एवं कृषि मंत्री $(1952-54)$

कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में

आप यह बात पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त यह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित-समूह भर थी लेकिन 20 वीं सदी में इसने जनआंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक-व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू-शुरू में कांग्रेस में अँग्रेज़ीदाँ, अगड़ी जाति, ऊँचले मध्यवर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए उसका सामाजिक आधार बढ़ा। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बाशिंदे और गाँव के निवासी, मज़दूर और मालिक एवं मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। धीरे-धीरे कांग्रेस का नेतृवर्ग भी विस्तृत हुआ। इसका नेतृवर्ग अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें खेती-किसानी की बुनियाद वाले तथा गाँव-गिरान की तरफ़ रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख़्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी।

इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकमेक कर दिया। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकसार नहीं किया और अपने-अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजरवेटिव और रेडिकल, गरमपंथी और नरमपंधी, दक्षिणपंधी, वामपंथी और हर धारा के मध्यमार्गियों को समाहित किया। कांग्रेस एक मंच की तरह थी, जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी।

पहले हमने एक ही पार्टी के भीतर गठबंधन देखा और अब पार्टियों के बीच गठबंधन होता देख रहे हैं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि गठबंधन सरकार 1952 से ही चल रही है?

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया

1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी-समूह (कम्युनिस्ट ग्रुप) उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफ़दारी कर रहे थे। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फ़ैसला किया। दूसरी गैर-कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया के पास आज़ादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित कॉडर मौजूद थे। बहरहाल, आज़ादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे। इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल यह था कि आखिर जो आज़ादी देश को हासिल हुई है उसकी प्रकृति कैसी है? क्या हिंदुस्तान सचमुच आज़ाद हुआ है या यह आज़ादी झूठी है?

आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और इन्हें सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। मज़बूरन इन्हें अपने पक्ष को लेकर पुर्विचार करना पड़ा। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का फ़ैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीतीं और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद, पी.सी. जोशी, अजय घोष और पी. सुंदैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई। सोवियत संघ को विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे जबकि इसके विरोध में राय रखने वालों ने भारतीय कम्पुनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या सीपीआई (एम) नाम से अलग दल बनाया। ये दोनों दल आज तक कायम हैं।

ए.के. गोपालन ( 1904-1977 ): केरल के कम्युनिस्ट नेता, राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में; 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) में शामिल और पार्टी की मज़बूती के लिए कार्य, सांसद के रूप में विशेष ख्याति; 1952 से सांसद।

सिने-संसार

यह मराठी फिल्म अरुण साधु के दो उपन्यासों-‘सिंहासन’ तथा ‘मुंबई दिनांक’ पर आधारित है। फिल्म में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए होने वाली रस्साकशी को दर्शाया गया है। फिल्म की कहानी को एक पत्रकार दिघु टिप्पणी बयान करता है जो दर्शकों के सामने एक मौन सूत्रधार के रूप में आता है। यह फिल्म सत्तारूढ़ दल के भीतर चलने वाले सत्ता संघर्ष और उसमें विपक्षी दल की भूमिका को प्रभावशाली ढंग से बयान करती है।

फिल्म की कहानी कुछ इस तरह चलती है। वित्तमंत्री विश्वास राव दभाड़े सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने की तिकड़म में लगा है। मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री दोनों ही मजदूर नेता डि’कोस्टा को अपनी तरफ़ करना चाहते हैं। गुटबंदी की इस लड़ाई में अन्य नेता दोनों धड़ों से सौदेबाजी करने में लगे हैं। फिल्म में पद-लोलुपता की इस लड़ाई के साथ मुंबई के तस्करी कारोबार और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिन बनते-बिगड़ते सामाजिक हालात को भी खूबसूरती से पिरोया गया है।

वर्ष 1981

निर्देशक जब्बार पटेल

पटकथा : विजय तेंदुलकर

अभिनय: नीलू फुले, अरुण सरनाईक, डॉ. श्रीराम लागू, सतीश दुबाशी, दत्ता भट्ट, मधुकर तोरडमल, माधव वाटवे, मोहन अगाशे

हालाँकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने-अपने संविधान थे। इनका सांगठनिक ढाँचा भी अलग था। इनमें से कुछ (मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी) बाद में कांग्रेस से अलग हो गए और विपक्षी दल बने। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाए लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम कर ले जाती थी।

गुटों में तालमेल और सहनशीलता

कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। पहली बात तो यही कि जो भी आए, गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर संतुलन को साधकर चलना पड़ता है। सुलह-समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व-समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज्यादा होती है। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्त्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी कारण, अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था। पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझता था।

पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे। लेकिन अकसर गुटों के बनने

भारतीय जनसंघ

भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक-अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती हैं।

जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। जनसंघ ने ‘एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र’ के विचार पर जोर दिया। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके ‘अखंड भारत’ बनाने की बात कही। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। चीन ने 1964 में अपना आण्विक-परीक्षण किया था। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आण्विक हथियार तैयार करे।

1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की तीन सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनावों में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीतीं। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी-भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं।

दीन दयाल उपाध्याय $(1916-1968): 1942$ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता; भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य; भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव फिर अध्यक्ष; समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता।

के पीछे व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमज़ोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को इन्होंने बेहतर नहीं समझा।

मैं गुटबंदी को एक तरह का रोग समझती थी और मानती थी कि इसे दूर किया जाना चाहिए। यहाँ कही गई बातों से तो ऐसा लगता है, जैसे कि गुटबाजी बहुत अच्छी बात है।

कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयों विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थीं। ये गुट अलग-अलग विचारधारात्मक रुख़ अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी-भरकम मध्यमार्गी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती थी। दूसरी पार्टियाँ मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थीं। इस तरह बाकी पार्टियाँ हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फ़ैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थीं। ये पार्टियाँ सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थीं। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियाँ लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थीं, उस पर दबाव डालती थीं और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थीं। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासक-दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार की तरह काम करती थी। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक-दल की भूमिका निभायी और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को ‘कांग्रेस-प्रणाली’ कहा जाता है।

रस्साकसी (29 अगस्त, 1954) इस कार्टून में सरकार और विपक्षी दलों की ताकत की तुलना की गई है। कार्टून में दर्शाए गए पेड़ पर नेहरू और उनके कैबिनेट सहयोगी बैठे हैं। पेड़ के नीचे विपक्षी नेताओं-ए.के. गोपालन, आचार्य कृपलानी, एन. सी. चटर्जी, श्रीकांतन नायर और सरदार हुकुम सिंह को दिखाया गया है। विपक्षी नेता पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं।

विपक्षी पार्टियों का उद्भव

जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियाँ नहीं थीं। चुनाव-परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवन्त विपक्षी पार्टियाँ थीं। इनमें से कई पार्टियाँ 1952 के आम चुनावों से कहीं पहले बन चुकी थीं। इनमें से कुछ ने ‘साठ’ और ‘सत्तर’ के दशक में देश की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। आज की लगभग सभी गैर-कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं।

1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी, इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन-व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभायी। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुचिन्तित आलोचना की। इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी दलों ने शासक-दल पर अंकुश राा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति-संतुलन बदला। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर टंडन की जीत के बाद राजाजी को लिखे गए एक पत्र में जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य। जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र-विरोधी बनने से रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभायी।

शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन सँभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉ. अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अकसर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्चौता दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया।

कांग्रेस के सदस्य टंडन के निर्वाचन को सरकार या कांग्रेस में मेरी मौजूदगी से ज्यादा महत्त्वपूर्ण समझते हैं, फिर………… कांग्रेस और सरकार के भीतर मैं पूरी तरह अप्रासांगिक हो चहैं।

कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर टंडन की जीत के बाद राजाजी को लिखे गए एक पत्र में जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य।

इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुआई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित

1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के गवर्नर-जनरल के पद की शपथ ग्रहण के बाद नेहरू मंत्रिमंडल। बैठे हुए बाएँ से दाएँ : रफी अहमद किदवई, बलदेव सिंह, मौलाना आज़ाद, प्रधानमंत्री नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभभाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, जॉन मथाई और जगजीवन राम। खड़े हुए बाएँ से दाएँ : श्री गाडगिल, श्री नियोगी, डॉ. अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपालास्वामी आयंगर और जयरामदास दौलतराम।

प्रयामा प्रसाद मुखर्जी (1901-1953): हिंदू महासभा के नेताः भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री; पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इस्तीफा संविधान सभा के सदस्य लोकसभा सदस्यः कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ: कश्मीर नीति पर जनमंच के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार; हिरासत में मौत।

हुए। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभायी थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित-समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे-जैसे घटी वैसे-वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्त्व मिलना शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ़ एक दौर में रहा। इस किताब के आगे के हिस्सों में हम देश की राजनीति के अन्य दौर की चर्चा करेंगे।

प्रश्नावली

1. सही विकल्प को चुनकर खाली जगह को भरें:

(क) 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ-साथ के लिए भी चुनाव कराए गए थे। (भारत के राष्ट्रपति पद/राज्य विधानसभा/ाज्यसभा/प्रधानमंत्री)

(ख) लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी/भारतीय जनसंघ/भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी/भारतीय जनता पार्टी)

(ग) स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। (कामगार तबके का हित/रियासतों का बचाव/राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था/संघ के भीतर राज्यों की स्वायत्तता)

2. यहाँ दो सूचियाँ दी गई हैं। पहले में नेताओं के नाम दर्ज़ हैं और दूसरे में दलों के। दोनों सूचियों में मेल बैठाएँ:

List A

(क) एस.ए. डांगे

(ख) श्यामा प्रसाद मुखर्जी

(ग) मीनू मसानी

(घ) अशोक मेहता

List B

(i) भारतीय जनसंघ

(ii) स्वतंत्र पार्टी

(iii) प्रजा सोशलिस्ट पार्टी

(iv) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी.

3. एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यहाँ चार बयान लिखे गए हैं। प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिह्न लगाएँ:

(क) विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी-प्रभुत्व का कारण था।

(ख) जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ।

(ग) एकल पार्टी-प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है।

(घ) एकल पार्टी-प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है।

4. भारत का एक राजनीतिक नक्शा लीजिए (जिसमें राज्यों की सीमाएँ दिखाई गई हों) और उसमें निम्नलिखित को चिह्नित कीजिए:

(क) ऐसे दो राज्य जहाँ 1952-67 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं थी।

(ख) दो ऐसे राज्य जहाँ इस पूरी अवधि में कांग्रेस सत्ता में रही।

5. निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

कांग्रेस के संगठनकर्ता पटेल कांग्रेस को दूसरे राजनीतिक समूह से निसंग रखकर उसे एक सर्वांगसम तथा अनुशासित राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस सबको समेटकर चलने वाला स्वभाव छोड़े और अनुशासित कॉडर से युक्त एक सगुंफित पार्टी के रूप में उभरे। ‘यथार्थवादी’ होने के कारण पटेल व्यापकता की जगह अनुशासन को ज़्यादा तरजीह देते थे। अगर “आंदोलन को चलाते चले जाने” के बारे में गाँधी के ख्याल हद से ज़्यादा रोमानी थे तो कांग्रेस को किसी एक विचारधारा पर चलने वाली अनुशासित तथा धुरंधर राजनीतिक पार्टी के रूप में बदलने की पटेल की धारणा भी उसी तरह कांग्रेस की उस समन्वयवादी भूमिका को पकड़ पाने में चूक गई जिसे कांग्रेस को आने वाले दशकों में निभाना था। - रजनी कोठारी

(क) लेखक क्यों सोच रहा है कि कांग्रेस को एक सर्वांगसम तथा अनुशासित पार्टी नहीं होना चाहिए?

(ख) शुरुआती सालों में कांग्रेस द्वारा निभाई गई समन्वयवादी भूमिका के कुछ उदाहरण दीजिए।

खुद करें-खुद समझें

1952 के बाद से अब तक आपके राज्य में जितने चुनाव हुए और सरकारें बनी हैं, उनका एक चार्ट तैयार करें। इस चार्ट में निम्नलिखित शीर्षक रखे जा सकते हैं। चुनाव का वर्ष, जीतने वाले दल का नाम, शासक दल/दलों के नाम, मुख्यमंत्री का नाम…