अध्याय 04 भारतीय कलाएँ

कलाओं की अपनी भाषा होती है जैसे- हम अपने आस-पास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा मे व्यक्त करते हैं। वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आस-पास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ देखते-सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में और नए-नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिड़ियाँ की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है तो नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। कभी!

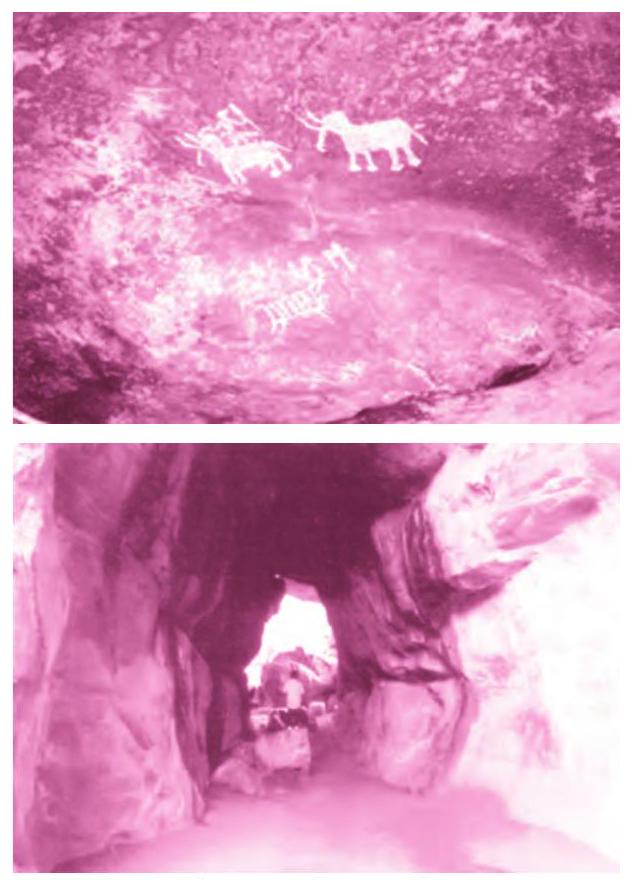

भीमबेटका की गुफा के चित्र

चित्रों में, तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में, तो कभी संगीत में यह कहने-सुनने की परंपरा सदियों से चल रही है और आज भी नए-नए तरीकों में लगातार ज़ारी है।

हमारा देश भारत उत्सवधर्मी है। विविधता हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ-साथ विविध कलाएँ भी हमारी अनूठी पहचान हैं। आपने देखा होगा कि भारत के अलग-अलग राज्यों की अपनी-अपनी विशिष्ट कलाएँ हैं। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। ये कलाएँ जन्मोत्सव से लेकर, शादी-ब्याह, पूजा तथा खेती-बाड़ी से भी जुड़ी हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएँ विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों-त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक ओर इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यही पहलू, प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है।

अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएँगे कि जनजातीय और लोककला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनीं। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गईं। मध्यकाल तक आते-आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएँ राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई और धीरे-धीरे शास्त्रीय नियमों में बँधीं। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे।

इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएँ शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गईं। गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुँच गईं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है।

शास्त्र ने संगीत, नृत्य-अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। फिर भी लोक कलाएँ अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रहीं। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीतकला हो या फिर नृत्य कला। शास्त्रीय और लोककलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है।

चित्रकला

चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। प्रागैतिहासिक समय मे अपने वातावरण, रहन-सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया।

सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। ये गुफ़ाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीम बेटका की गुफ़ाएँ शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। इन चित्रों में जीवन की रोज़मर्रा की गतिविधियाँ शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज-सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफ़ाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की गुफ़ाएँ कला कृतियों के लिए विख्यात हैं।

चौथी से छठी सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। अजंता की गुफ़ाएँ उन्हीं दिनों खोदी गयीं। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाग और बादामी की गुफ़ाएँ भी

महाराष्ट्र की वरली शैली में बने चित्र

एलोरा की गुफ़ाओं में कैलाश मंदिर का चित्र

इसी ज़माने की हैं। अजंता की गुफ़ाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा मानना है कि अजंता के दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्खुओं ने बनाया है।

सातवीं-आठवीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफ़ाएँ तैयार की गईं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता है। उन दिनों मनुष्य ने इसकी कल्पना कैसे की होगी और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा! लगभग इसी समय निर्मित एलीफैंटा की गुफ़ाएँ भी मिलती हैं। यहाँ त्रिमूर्ति की ज़बरदस्त मूर्ति है। दक्षिण भारत के महाबलिपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला, कला कौशल के अद्भुत उदाहरण हैं।

हम जिसे लघुचित्र के नाम से जानते हैं, वे दो प्रकार के हैं। एक-स्थायी जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज़ पर किया जाता है। इनमें आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वरली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक ही होती हैं।

किवाड़ चित्रकारी, राजस्थान

इन चित्रों की विशेषता है इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ। वनों-गाँवों के लोग अपनी-अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौढ़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे। इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं। इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है।

उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीतगोविंद को भी उकेरा गया है। इसे कागज़ या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात है कि गीतगोविंद के पदों को नर्तक ओड़िशी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। सभी कलाएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपनी इस कला को ज़िंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी इन लघु लोक कलाओं की बहुत मांग है।

अस्थायी कलाओं में कोहबर, ऐपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएँ काफ़ी प्रचलित हैं। इन कलाओं का संबंध शादी-त्योहार और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग-अलग नाम से जाना जाता है।

वास्तव में उत्तराखंड में जिसे ऐपण कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सत्तिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में चौकपूरना, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है।

ये रंगोली चित्रकला सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है, पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में “हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध-धर्म के साथ-साथ मध्य-एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए; तिब्बत और बर्मा और स्याम में फैलकर नये रूप धारण करते हुए और फुटकर नये सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए; हमें कंबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए।”

यह सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के अन्य भू-भागों में भी हुआ, लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन मे क्षेत्रीय विशेषताएँ हैं। गांधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध प्रतिमा में अपनी-अपनी क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट दिखाई देती है।

राग-मेघ मल्हार, बूंदी चित्रकला की राजस्थान शैली

संगीत कला

भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। विद्वान लगभग पाँच हजार ई.वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। इस समय में दो प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है। एक-मार्गी तथा दूसरा-देसे। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था और नियम

‘साहित्यसंगीतकलाविहीन:, साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीन:’ (साहित्य संगोत कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूँछ के पशु के समान होता है

नीतिशतक, भर्तृहरि

‘रेजिनल्ड ली मे की ‘बुद्धिस्ट आर्ट इन स्याम’ (कैंब्रिज, 1938) की प्रस्तावना का अंश जो यू.एन. घोषाल की ‘प्रोग्रेस ऑफ़ ग्रेटर इंडियन रीसर्च’ (कलकत्ता, 1943) में उध्दृत है।

और अनुशासन से बँधा था। देसी लोक से जुड़ा था। लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। सामवेद मे गाने के जो निर्देश दिए गए हैं उससे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को ही साम कहते थे। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती। उसका कारण यह भी है कि हम भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं करते थे। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ही सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं था। अगर आपने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ को सुना हो तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से हज़ार साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और यह उसके कितना करीब था।

भारतीय संगीत सुर/ताल, राग और काल से संबद्ध है। भिन्न-भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग-अलग हैं। जैसे ब्रह्ममुहुर्त में भैरव, मेघ राग का संबंध सुबह से, दीपक और श्रीराग का संबंध दोपहर से तो कौशिक और हिंडोला रात मे गाए जाते हैं।

अगर आपने भारतीय पारंपरिक वाद्ययंत्रों को ध्यान से सुना और देखा होगा तो आपका ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। वीणा, जलतरंग, रवाब, दोतार या बांसुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं। इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीजें हमारे आस-पास के रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाली हैं। इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है।

हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य वीणा ही थी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फ़िल्मों में गायक, गायिका नाक से क्यों गाते थे? आज से दो हज़ार साल पहले भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे इसका उल्लेख भरत के नाट्यशास्त्र में मिलता है। संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुँचने की कोशिश का प्रभाव था। ध्यान देने की बात है कि यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे-धीरे नियमों से बँधा। इसका भी शास्त्र लिखा गया और बाद में चलकर एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हुई।

संगीत भी लोक से जुड़ा था। इसमें संस्कारगीत और ऋतुगीत भी खूब मिलते हैं। आपने गिरिजा देवी की आवाज़ में मिर्जापुर की कज़री ज़रूर सुनी होगी। बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह के गीत सुने होंगे। हरेक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है। बंगाल में वर्षामंगल, बसंतोत्सव, ग्रीष्मोत्सव गीतों के बिना कहाँ संभव है।

मध्यकाल तक आते-आते अन्य कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसायिक हुआ, पर भारत का सबसे अच्छा समय वह था जब संगीत मनुष्य के जीवन का ज़रूरी अंग था। ऐसी कई कहावतें भी मिलती हैं।

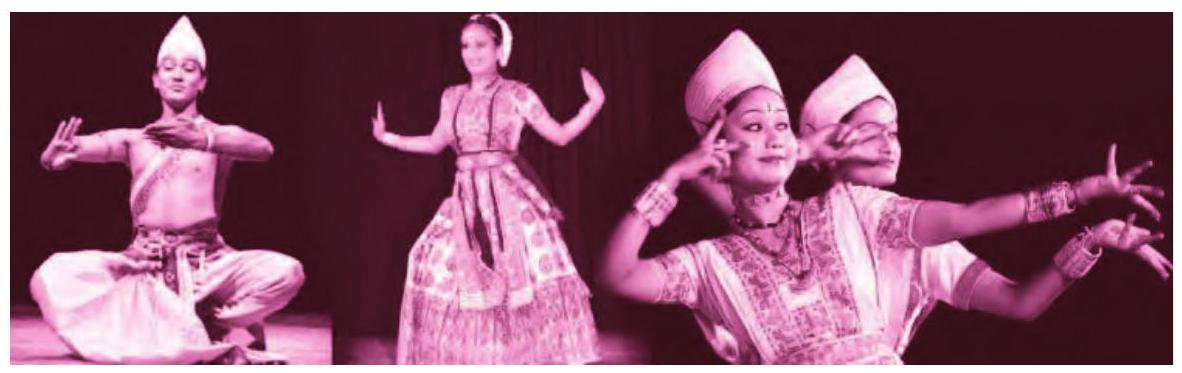

नृत्य कला

भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्यकला के नियमों का पालन करते हैं, जिसका आधार है अभिनय। इसका भी मूलशास्त्र भरतमुनि का ‘नाट्यशास्त्र’ ही रहा है। नाट्यशास्त्र में ‘नर्त्य’ और ‘नृत्य’ दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के ही अलग-अलग रूप हैं। नर्त्य-यानी अभिनय। इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण हैं। नृत्य में भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण हैं।

भारत लोक नृत्यों से समृद्ध रहा है। हर राज्य के अलग-अलग समुदायों की अपनी नृत्यकलाएँ रही हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जीवन मे जितने अनुष्ठान हैं उन सबसे नृत्य कलाओं का भी संबंध है।

खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में ऋतुओं का बदलना, फ़सलों की बुवाई या कटाई सभी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। ऋतुओं का बदलना उनके पाँवों को चंचल कर देता है। वर्षा होती है तो उनके पाँव थिरक उठते हैं। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं। कश्मीर से दार्जिलिंग तथा समूचे हिमालय क्षेत्र में एक ओर शस्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं तो दूसरी ओर गेहूँ की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक हाथ मे हाथ मिलाए तरह-तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएँ गिद्दा करती हैं। राजस्थानी महिलाएँ अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढंक कर घूमर करती हैं। गुजरात में डंडियों के सहारे स्त्रियाँ गर्बा नृत्य करती हैं। पुरुष भी दांडिया रास करते हैं जो गर्बा का ही एक और ऊर्जा भरा रूप है। महाराष्ट्र के मछली पालन से जुड़े समुदाय हाथों में हाथ डालकर एक-दूसरे के कंधे पर चढ़कर एक पिरामिड सा बना लेते हैं। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अपनी अद्भुत ऐंद्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है।

मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बालाकल नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ-साथ हाथ में तलवारें होती हैं। केरल के कुरूवांजी नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है। यह फसल की कटाई के बाद खलिहान में किया जाता है।

असम का सत्रिय नृत्य

लोक नृत्यों में भी निकोबारी-अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश मे निशि, असम का बिहु, आंध्रप्रदेश का कोलहम तो वहीं पंथी और राउत छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के लोक नृत्य हैं। गुजरात का गर्बा और रास टिप्पणी, हिमाचल का नागमेन और किन्नौरी, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का छाओ उल्लेखनीय है।

अलग-अलग राज्यों के ये नृत्य भिन्न-भिन्न नामों से जाने जाते हैं। पर इनमें एक समानता भी है। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं, सभी का संबंध प्रकृति और जीवन से है, सभी में स्त्री-पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। राज्य की सीमाएँ भला कला को कैसे बाँध सकती हैं! ध्यान देने की बात यह भी है कि नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी है पर यह किसी एक धर्म में नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। भारतीय लोक इसी तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में बंधा यह ठीक-ठीक तो नहीं कहा जा सकता पर इसका भी आधार भरतमुनि का नाट्य शास्त्र ही है। विद्वानों का यह मानना है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ है।

भारतीय नृत्य को देखकर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह सिर्फ़ हाथ और पैर की गति से जुड़ा है। अगली बार आप ध्यान से देखिएगा भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति/लय महत्वपूर्ण है। भारतीय नर्तकों को आँख, भौंहो या फिर नासिका के माध्यम से ही खुशी, दुख, क्रोध, वीभत्स आदि भावों को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल है। इन्हीं भाव-भंगिमाओं के जरिये महाभारत और रामायण जैसी कथाओं तक को कह देने की परंपरा नृत्य कला में मिलती है।

भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है- हाथों की विभिन्न मुद्राएँ। इनके माध्यम से मनुष्य के भावों से लेकर जानवरों के भावों तक को दिखाया जा सकता है। इन शास्त्रीय नृत्यों मे मुख्यरूप से केरल का कथकलि, मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश

बाँस नृत्य, मिजोरम

का कत्थक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड्डी, उड़ीसा का ओड़िशी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का भरतनाट्यम मौजूद हैं। असम के सत्रिय को भी शास्त्रीय नृत्यों मे शामिल किया गया है। इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य और उनकी परंपराओं से है। चूँकि इस नृत्य को सीखने के लिए बहुत साधना की ज़रूरत थी इसलिए ज़्यादातर व्यावसायिक ही सीखते थे। यह संदर्भ भी आता है कि बाद मे चलकर महलों मे राजकुमारी और राजकुमार भी नृत्य करते थे, पर सार्वजनिक रूप से नहीं। शास्त्रीय नृत्यों के स्वरूप में बहुत परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में इन्हें देखकर दो-तीन सौ साल प्राचीन नृत्य कला से भी इन्हें पूरी तरह नहीं जोड़ा जा सकता।

भारतीय कलाएँ लोक से शास्त्रीय रूप तक अचानक नहीं पहुँची हैं। वर्षों इनके बीच संवाद होता रहा है। आज के मंचों या फ़िल्मों में जो संगीत या नृत्य मिलता है उनमें दोनों का मिला-जुला रूप अधिक दिखाई पड़ता है। हमारा ध्यान इस पर भी ज़रूर जाना चाहिए कि हरेक राज्य में सभी कलाओं के बीच भी एक अंतर्सबंध दिखेगा। उत्तर भारत में बाँस नृत्य, बाँस क्राफ़्ट कला या फिर बाँस के वाद्य यंत्र इसके उदाहरण हैं।

ध्यान देने की बात यह भी है कि सभी कलाएँ धीरे-धीरे समूह से व्यक्ति कला का रूप धारण करती गई हैं। इसका कारण निश्चित रूप से व्यवसाय भी रहा। सभी लोक नृत्यों में साथ-साथ एक ताल में पैरों का उठना, हाथों का एक-दूसरे से जुड़ना अपने आप में भारत की अद्भुत साहचर्य और प्रेमभावना के संकेत हैं। क्या यह अनायास रूप से कलाओं में आया होगा? समूचा मानव जीवन, समूची प्रकृति क्या अनायास ही कला का विषय बने होंगे? इनका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ-साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी अवश्य होगा। यही कारण है कि यहाँ की कलाओं का मुरीद आज पूरा विश्व है।

अभ्यास

1. कला और भाषा के अंतर्संबंध पर आपकी क्या राय है? लिखकर बताएँ।

2. भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं?

3. शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजातीय और लोक कलाएँ हैं- अपनी सहमति और असहमति के पक्ष में तर्क दें।

चर्चा करें

साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीन:- भतृहरि के इस कथन पर कक्षा में चर्चा करें।

लेखकों के बारे में

कुमार गंधर्व

( सन् 1924-1992 )

जन्म सुलेभावि, ज़िला बेलगाँव (कर्नाटक)में। मूल नाम शिवपुत्र सढ़ढदारमैया कामकली। मात्र 10 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति। उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे-बसे लुप्तप्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बाँधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इन्हें कालिदास सम्मान और पद्मविभूषण सहित बहुत से सम्मान से अलंकृत किया गया है।

अनुपम मिश्र

( सन् 1948-2016 )

जन्म वर्धा (महाराष्ट्र) में। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बीस पुस्तकों का लेखन जिनमें आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूँदें विशेष चर्चित। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई। सन् 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबद्ध।

बेबी हालदार

( सन् 1974 अनुमानित)

जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर जन्म, जहाँ सेना की नौकरी में पिता तैनात थे। तेरह वर्ष की उम्र में दुगुनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7 वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों बाद पति की ज़्यादतियों से परेशान होकर तीन बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर से फ़रीदाबाद आ गईं। कुछ समय बाद गुड़गाँव चली आईं। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनूदित आलो-आँधारि एक मात्र पुस्तक। वर्तमान में गुड़गाँव में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत।