अध्याय 06 मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला

हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। मंदिर देवी-देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएँ संपन्न करने के लिए भी बनाए गए होंगे, जो पूजा कार्य से जुड़ी होती हैं। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसा कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है। इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े-बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मंडप जैसे कि अर्द्धमंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दसर्वीं शताब्दी तक आते-आते भू-प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी।

आज जब हम अंग्रेजी के ‘टेम्पल’ शब्द की बात करते हैं तो हमारे लिए उसका सामान्य अर्थ भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के अनुसार देवालय, देवकुल, मंदिर, कोविल, देवल, देवस्थानम्, प्रासाद या क्षेत्रम् होता है।

प्राचीन मंदिर

जहाँ एक ओर स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सनातन/ हिंदू धर्म के मंदिर और देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ भी बनने लगीं। अक्सर मंदिरों को संबंधित देवी-देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता था। पुराणों में उल्लिखित कथाएँ सनातन धर्म की आख्यान-प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गईं। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। मंदिरों के पूजा गृह तीन प्रकार के होते हैं-(i) संधर किस्म (जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है); (ii) निरंधर किस्म (जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है); और (iii) सर्वतोभद्र (जिसमें सब तरफ़ से प्रवेश किया जा सकता है)। कुछ महत्वपूर्ण

चतुर्मुख लिंग, नचना-कुठार, मध्य प्रदेश (इनसेट)

शिव मंदिर, नचना-कुठार, मध्य प्रदेश, पाँचवीं शताब्दी ईसवी

मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरण व नचना-कुठार और विदिशा के पास उदयगिरि में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष/मंडप और पीछे पूजा गृह है।

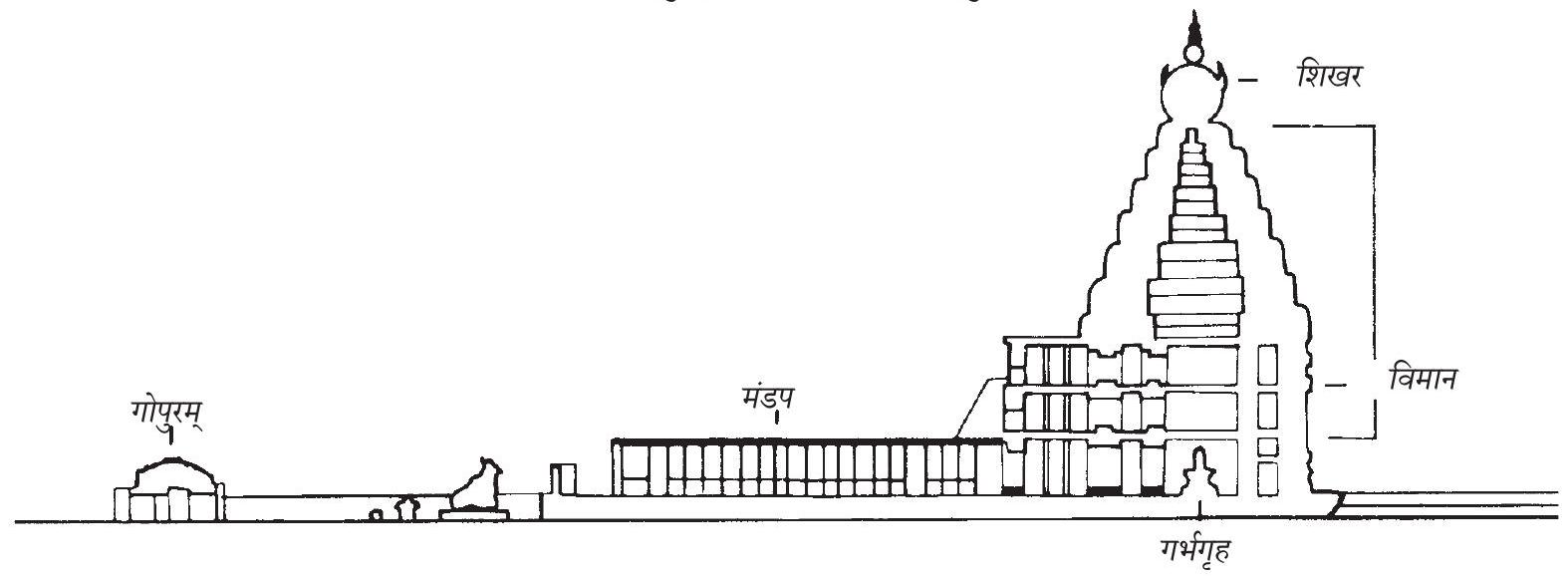

हिन्दू मंदिर का मूल रूप

हिन्दू मंदिर निम्न भागों से निर्मित होता है-

(i) गर्भगृह, जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा-सा प्रकोष्ठ होता था। उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा-सा द्वार होता था। लेकिन समय के साथ-साथ इस प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और यही अधिकांश पूजा-पाठ या धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है;

(ii) मंडप, अर्थात् मंदिर का प्रवेश कक्ष, जोकि काफ़ी बड़ा होता है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है;

(iii) पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा;

(iv) वाहन, अर्थात् मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी। वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा।

भारत में मंदिरों की दो श्रेणियों को जाना जाता है-उत्तर भारत की ‘नागर’ शैली और दक्षिण भारत की ‘द्रविड़’ शैली। कुछ विद्वानों के मतानुसार ‘वेसर’ शैली भी एक स्वतंत्र शैली है जिसमें नागर और द्रविड़, दोनों शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत और भी कई उप-शैलियाँ नागर शैली का मंदिर आती हैं। हम आगे इस अध्याय में इन उपशैलियों पर चर्चा करेंगे। आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में ज्यों-ज्यों जटिलता बढ़ती गई, उनमें तरह-तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले-दिवाले जोड़े जाते रहे, मगर मंदिर की आधारभूत योजना (नक्शा) पहले जैसी ही बनी रही।

मूर्तिकला, मूर्तिविद्या और अलंकरण

देवी-देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन, कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है जिसे मूर्तिविद्या (iconography) कहा जाता है। मूर्तिविद्या (जिसे प्रतिमाविद्या भी कहा जाता है) के अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो सदियों तक एक जैसा ही बना रहता है किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है।

प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रही। प्रतिमाविद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहे। मूर्तिकला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई और देवी-देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बनते-बदलते गए। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझ-बूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए, नागर शैली के मंदिरों में, गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम् पर रखा जाता है। इसी प्रकार मिथुनों नवग्रहों (नौ मांगलिक ग्रहों) और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। मुख्य देवता यानी मंदिर के अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। आठ दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिपालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी-अपनी दिशा की ओर अभिमुख दिखाया जाता है। मुख्य देवालयों की चारों दिशाओं में छोटे देवालय होते हैं, जिनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। देवी-देवताओं के भिन्न-भिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न-भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद-विवाद और प्रतियोगताएँ चलती थीं जिनके कारण उनके रूपों के प्रस्तुतीकरण में भी विविधता आ गई। अंतत: अलंकरण के विविध रूपों, जैसे—गवाक्ष, व्याल/याली, कल्प-लता, आमलक, कलश आदि का भी प्रयोग मंदिर में विविध स्थानों तथा तरीकों से किया गया।

नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली

उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य/वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे नागर शैली कहा जाता है। इस शैली की एक आम बात यह थी कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे (वेदी) पर बनाया जाता है और उस तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। आमतौर पर इन मंदिरों में, दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत, कोई चहारदीवारी या दरवाजेे नहीं होते। मंदिर में एक घुमावदार गुम्बद होता है, जिसे शिखर कहा जाता है। यद्यपि पुराने जमाने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊँचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है।

नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार (शक्ल) के अनुसार कई उप-श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। भारत के भिन्न-भिन्न भागों में मंदिरों के भिन्न-भिन्न भागों को

सूर्य मंदिर, कोणार्क

अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। किंतु एक साधारण शिखर को जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे आमतौर पर रेखा-प्रासाद कहा जाता है।

‘नागर’ में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है फमसाना किस्म के भवन, जो रेखा-प्रासाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊँचाई में कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती हैं, जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफ़ाई से जुड़ी होती हैं। जबकि रेखा-प्रासाद सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देते हैं। फमसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होतीं बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवां होती हैं। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप यह देखेंगे कि फमसाना डिजााइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है जबकि मुख्य गर्भगृह एक रेखा-प्रासाद में रखा गया है। कालांतर में रेखा-प्रासाद जटिल हो गए और वे एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने की बजाय, मंदिरों पर कई छोटे-छोटे शिखर बनने लगे। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे और उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था और यह बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था।

वलभी, नागर शैली की उप-श्रेणी कहलाती है। वलभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। यह शकटाकार यानी बाँस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने जमाने में बैलों से खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर शकटाकार भवन (wagon vaulted building) कहा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मंदिर का रूप उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था जो पाँचवीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। भवनों की वलभी किस्म उनमें से एक थी। उदाहरण के लिए, यदि आप शैलकृत बौद्ध चैत्यों की निर्माण योजना (नक्शे) का अध्ययन करें तो पाएँगे कि उनमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों/ प्रकोष्ठो जैसा है और उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भीतर से छत का यह हिस्सा भी शकटाकार (अर्धगोल चापवितान) दिखाई देता है।

दशावतार विष्णु मंदिर, देवगढ़, पाँचवीं शताब्दी इसवी

मध्य भारत

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएँ पाई जाती हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल हैं। इनमें एक छोटा मंडप होता है जो चार खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुखमंडप (पोर्च) सा होता है और उसके आगे एक छोटा-सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इस संबंध में महत्वूपर्ण बात यह है कि ऐसे दो मंदिर आज बचे हुए हैं; उनमें से एक उदयगिरि में है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू शंकुल का भाग है और दूसरा मंदिर साँची में स्तूप के निकट स्थित है। यह समलत छत वाला प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य/वास्तु में एक-जैसे परिवर्तन किए जा रहे थे।

देवगढ़ (जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश) का मंदिर छठी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंदिर उपर्युक्त साँची और उदयगिरि (मध्य प्रदेश) के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल बाद बना था। इसलिए इसे गुप्त कालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और चार कोनों में चार छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। (इस प्रकार कुल मिलाकर पाँच छोटे-बड़े देवालय बनाए जाते हैं इसीलिए इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है)। इसका ऊँचा और वक्ररेखीय शिखर भी इसी काल की पुष्टि करता है। शिखर रेखा-प्रासाद शैली पर बना है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है।

पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। इसके बाएँ कोने पर गंगा और दाएँ कोने पर यमुना है। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का यह मानना है कि इसके चारों उप-देवालयों में भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ ही स्थापित थीं। इसीलिए लोग इसे भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नहीं जानते कि ये चारों उप-देवालय मूल रूप से किन-किन देवताओं को समर्पित थे। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की तीन उद्धृतियाँ (उभरी आकृतियाँ) हैं। दक्षिणी दीवार पर शेषशयन, पूर्वी दीवार पर नर-नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्रमोक्ष का

शेषशयन, विष्णु का वह रूप है जब उन्हें अपने वाहन शेषनाग, जिसे अनंत भी कहा जाता है, पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। यह विष्णु का वह पक्ष है जो उन्हें शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करता है। नर-नारायण जीवात्मा और परमात्मा के बीच की चर्चा को दर्शाता है और गजेंद्रमोक्ष मोक्ष-प्राप्ति की कहानी है, जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से एक असुर का जिसने एक मगर का रूप धारण कर लिया था, दमन करते हुए बताया गया है।

विश्वनाथ मंदिर, खजुराहो

दृश्य चित्रित है। इन उद्दृतियों की स्थिति से यह पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती थी जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त (clockwise) की जाती है। एक बात और भी है, यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है।

कालांतर में अनेक छोटे-छोटे आकारों के मंदिर बनाए गए। वैषम्य के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिरों का अध्ययन करें जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष बाद दसवीं शताब्दी में बनाए गए थे तो पाएँगे कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली और रूप में नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया था।

खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंदेलवंशीय राजा धंग द्वारा 954 ई. में बनाया गया था। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊँची वेदी (प्लेटफार्म) पर स्थित है और उस तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके कोनों में चार छोटे देवालय बने हैं और इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में

खड़े हुए उसके उदग्र उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका (तश्तरी) है जिसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। ये सब चीजें इस काल के नागर मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती हैं। मंदिर में आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं। इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत ही अलग किस्म का है।

खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य एवं मूर्तिकला में मध्य कालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को, और इसे पूर्णब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इसलिए अनेक हिन्दू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियाँ स्थापित की हुई हैं। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता था। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएँ अक्सर मंडप और मुख्य देवालय के बीच दीवारों पर बनाई जाती थीं। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे-वे अपने पूरे उभार के साथ हैं, वे आस-पास के पत्थर से काटकर बनाई गई हैं, उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई है, आँख लंबी और मोड़ें लंबी मुड़ी हुई हैं।

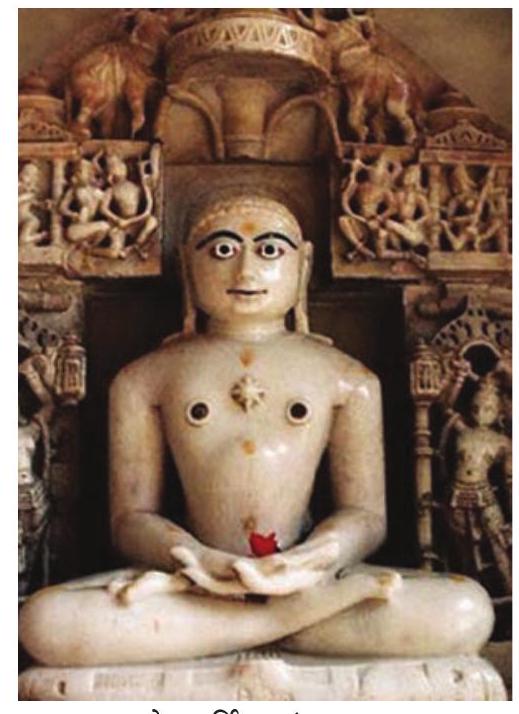

खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं। उनमें से अधिकांश हिंदू देवी-देवताओं के हैं और कुछ जैन मंदिर भी हैं, इनमें से चौसठ योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह दसवीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय सातवीं शताब्दी के बाद हुआ था। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण में भी तमिलनाडु तक सातवीं से दसवीं शताब्दियों के बीच यत्र-तत्र बनाए गए थे, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हैं।

पश्चिमी भारत

भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल हैं और कभी-कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, मंदिर इतने अधिक हैं कि उन पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। ये मंदिर रंग और किस्म दोनों ही दृष्टियों से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हैं। इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल/प्रयोग हुआ है तथापि दसवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों की मूर्तियाँ धूसर/स्लेटी से काले बेसाल्ट/असिताश्म की बनी पाई जाती हैं। लेकिन इनमें मुलायम चिकने सफ़ेद संगमरमर का भी तरह-तरह से प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है जो दसवीं से बारहवीं शताब्दी के माउंट आबू और रणकपुर (राजस्थान) के जैन मंदिरों में भी देखने को मिलता है।

इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण कला-ऐतिहासिक स्थलों में से एक है गुजरात में शामलाजी जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपराएँ गुप्त काल के बाद की शैली के साथ किस प्रकार मिल गई थीं जिसके फलस्वरूप मूर्तिकला में एक अलग/नई शैली का उदय हुआ। धूसर स्तरित चट्टानों से बनी अनेक मूर्तियाँ इस क्षेत्र में पाई गई हैं जिनका समय छठी शताब्दी के आस-पास का माना जा सकता है। इनके संरक्षक कौन थे, इस विषय में तो मतभेद है पर इनका काल इनकी शैली के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है।

सूर्य मंदिर, मोढ़ेरा, गुजरात

सूर्य मंदिर, मोढ़ेरा, गुजरात

मोढ़ेरा (गुजरात) का सूर्य मंदिर ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ई. में बनाया था। सूर्य मंदिर में सामने की ओर एक अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय है जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुँचा जा सकता है। इसे सूर्यकुंड कहते हैं। नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे किसी भी जल निकाय का किसी पवित्र एवं धार्मिक वास्तु स्थल के पास होना पुराने जमाने से ही आवश्यक समझा जाता रहा है। इस काल तक आते-आते ये जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से बन गए। यह एक सौ वर्गमीटर के क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय है। जलाशय के भीतर की सीढ़ियों के बीच में 108 छोटे-छोटे देवस्थान बने हुए हैं। एक अलंकृत विशाल चाप-तोरण दर्शनार्थी को सीधे सभामंडप तक ले जाता है। यह मंडप चारों ओर से खुला है, जैसा कि उन दिनों पश्चिम तथा मध्य भारत के मंदिरों में आम रिवाज़ था।

गुजरात की काष्ठ-उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्णन तथा मूर्ति निर्माण के कार्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है। किंतु, केंद्रीय छोटे देवालय की दीवारों पर कोई उत्कीर्णन (कार्य) नहीं किया गया है और दीवारें सादी छोड़ दी गई हैं। चूँकि मंदिर पूर्वाभिमुख है इसलिए हर वर्ष विषुव के समय (यानी 21 मार्च) और 23 सितंबर को जब दिन-रात बराबर होते हैं, सूर्य सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है।

पूर्वी भारत

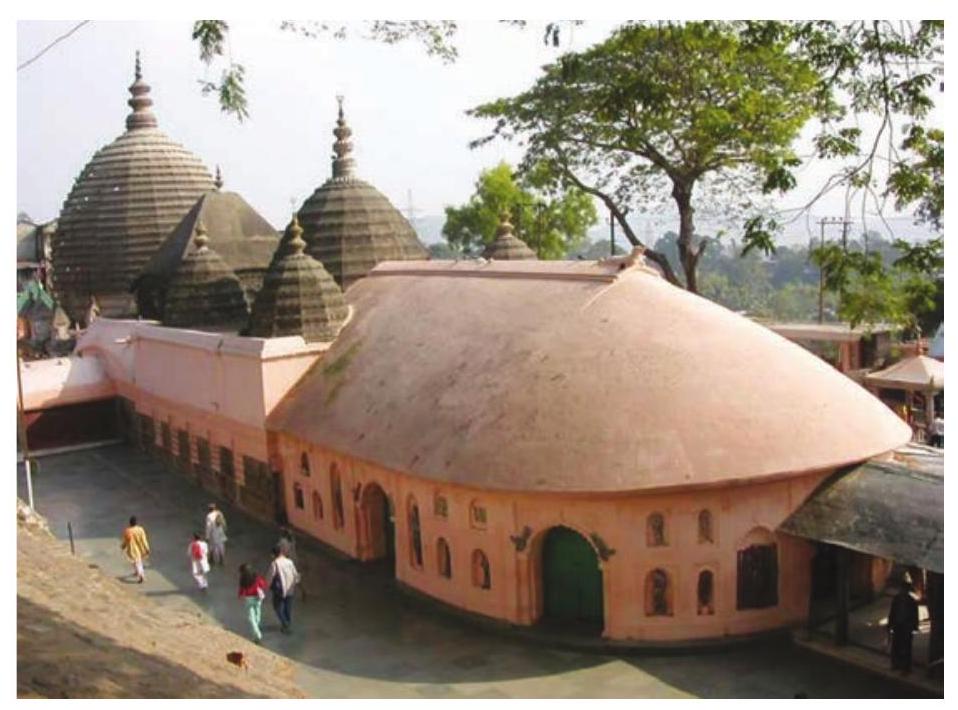

पूर्वी भारत के मंदिरों में वे सभी मंदिर शामिल हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल और ओडिशा में पाए जाते हैं। इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी-अपनी विशिष्ट किस्म के मंदिरों का निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल के वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया है क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्मित अनेक प्राचीन मंदिरों के भवनों का नवीकरण कर दिया गया है और उन स्थलों पर इस समय मंदिरों का जो रूप बचा हुआ है, वह परवर्ती काल में ईंट और कंक्रीट का बना हुआ है जिससे उनका मूल रूप ढक गया है। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि चिकनी पकी मिट्टी (टेराकोटा) ही भवन निर्माण

कामाख्या मंदिर, असम

के लिए पटिया/फलक बनाने के लिए मुख्य माध्यम थी। ऐसी मिट्टी की पटिया/फलकों पर बंगाल में सातवीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ चित्रित की जाती रहीं। असम और बंगाल में भी बड़ी संख्या में प्रतिमाएँ पाई गईं हैं जिनसे उन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शैलियों के विकास का पता चलता है।

असम— तेजपुर के पास डापर्वतिया में एक पुराना छठी शताब्दी में बना दरवाजे का ढाँचा मिला है और तिनसुकिया के पास स्थित रंगागोरा चाय बागान (टी एस्टेट) से तरह-तरह की कुछ प्रतिमाएँ मिली हैं जिनसे इस क्षेत्र में गुप्त कालीन शैली के आयात/आगमन का पता चलता है। यह गुप्तकालोत्तर शैली इस क्षेत्र में दसवीं शताब्दी तक बराबर जारी रही। किंतु बारहवीं से चौदहवीं शताब्दी के बीच असम में एक अलग क्षेत्रीय शैली विकसित हो गई। ऊपरी उत्तरी बर्मा से जब असम में टाई लोगों का आगमन हुआ तो उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई और उनके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे आगे चलकर गुवाहाटी और उसके आस-पास के क्षेत्र में अहोम शैली कहा जाने लगा।

बंगाल— बिहार और बंगाल (बांग्लादेश सहित) में नौवीं से बारहवीं शताब्दियों के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को पाल शैली कहा जाता है जिसका नामकरण तत्कालीन पाल शासकों के आधार पर किया गया। इस प्रकार ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य भाग से तेरहवीं शताब्दी के मध्य भाग तक निर्मित मूर्तियों की शैली को तत्कालीन सेन शासकों के नाम पर सेन शैली कहा जाता है। पर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर स्थानीय बंग शैली के अभिव्यंजक ही माने जाते हैं, उदाहरण के लिए बर्द्धमान जिले में बराकड नगर के पास स्थित नौवीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का मोड़दार शिखर बहुत ऊँचा है और उसकी चोटी पर एक बड़ा आमलक बना हुआ है। यह आरंभिक पाल शैली का अच्छा उदाहरण है। यह ओडिशा के समकालीन मंदिरों जैसा है। यह मूल रूप से कुछ शताब्दियों के बाद ऊँचा होता गया है। नौवीं से बारहवीं शताब्दियों के बीच बने अनेक भवन पुरूलिया जिले में तेलकुपी स्थान पर स्थित हैं। जब इस क्षेत्र में बाँध का निर्माण

टेराकोटा का मंदिर, विष्णुपूर

हुआ तो वे पानी में समा गए। ये भवन उस क्षेत्र में प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण शैलियों में से हैं जिनसे पता चलता है कि तत्कालीन कलाकार उन सभी शेष नागर उपशैलियों से परिचित थे जो उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थीं। पुरूलिया जिले में कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं जो उस काल के बताए जाते हैं। इन मंदिरों के काले तथा धूसर रंग के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थरों से बने स्तंभों तथा मेहराबी ताकों ने गौर और पाँडुआ में स्थित भवनों को जो प्रारंभिक बंगाल सल्तनत के समय के हैं, बहुत प्रभावित किया। इसी प्रकार बंगाल की अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपराओं ने भी उस क्षेत्र की मंदिर शैली को प्रभावित किया। इन स्थानीय परंपराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था बंगाली झोपड़ी की बाँस की बनी छत का एक ओर ढलान या उसकी मुड़ी हुई शक्ल। इस लक्षण/विशेषता को आगे चलकर मुगल कालीन इमारतों में भी अपना लिया गया। ऐसी छत को संपूर्ण उत्तर भारत में बंगला छत कहा जाता है। मुगल काल में और उसके बाद पकी मिट्टी की ईंटों से बीसियों मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए। इनकी शैली अपने किस्म की अलग ही थी जिसमें बाँस की झोपड़ियों में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व तो शामिल थे ही, साथ ही पाल शैली के बचे खुचे पुराने रूपों और मुस्लिम वास्तुकला के मेहराबों और गुंबदों के रूपों को भी उनमें शामिल कर लिया गया था। इस शैली के भवन विष्णुपुर, बांकुड़ा, बर्द्धमान और बीरभूम में स्थान-स्थान पर मिलते हैं और ये अधिकतर सत्रहवीं शताब्दी के हैं।

जगन्नाथ मंदिर, पुरी

ओडिशा- ओडिशा की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, अर्थात् रेखापीड, ढाडकेव और खाकरा। वहाँ के अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल प्राचीन कलिंग क्षेत्र में हैं यानी आधुनिक पुरी जिले में ही स्थित हैं, जिसमें भुवनेश्वर यानी पुराना त्रिभुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के इलाके शामिल हैं। ओडिशा के मंदिरों की शैली एक अलग किस्म की है जिसे हम नागर शैली की उप-शैली कह सकते हैं। आमतौर पर शिखर जिसे ओडिशा में देवल कहते हैं, इस उप-शैली के अंतर्गत लगभग चोटी तक एकदम अर्ध्वोधर यानी बिलकुल सीधा खड़ा होता है पर चोटी पर जाकर अचानक तेजी से भीतर की ओर मुड़ जाता है। इन मंदिरों में देवालयों से पहले सामान्य रूप से मंडल होते हैं, जिन्हें ओडिशा में जगमोहन कहा जाता है। मुख्य मंदिर की भू-योजना हमेशा लगभग वर्गाकार होती है। जो ऊपरी ढाँचे के भागों में मस्तक पर वृत्ताकार हो जाती है। इससे लाट लंबाई में लगभग बेलनाकार दिखाई देती है। लाट के आले-दिवाले आमतौर पर वर्गाकार होते हैं। मंदिरों का बाहरी भाग अत्यंत उत्कीर्णित होता है जबकि भीतरी भाग आमतौर पर खाली होता है। ओडिशा के मंदिरों में आमतौर पर चहारदीवारी होती है।

बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर के अब भग्नावशेष ही देखने को मिलते हैं। यह मंदिर 1240 ई. के आस-पास बनाया गया था। इसका शिखर बहुत भारी भरकम था और कहते हैं कि उसकी ऊँचाई 70 मीटर थी। इसका स्थल इसके भार को न सह सका और यह शिखर उन्नीसवीं शताब्दी में धराशायी हो गया। मंदिर का विस्तृत संकुल एक चौकोर परिसर के भीतर स्थित था। उसमें से अब जगमोहन यानी नृत्य मंडप ही बचा है। अब इस मंडप तक पहुँचा नहीं जा सकता पर इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह मंडप हिंदू वास्तुकला में सबसे बड़ा घिरा हुआ अहाता है।

सूर्य मंदिर एक ऊँचे आधार (वेदी) पर स्थित है। इसकी दीवारें व्यापक रूप से आलंकारिक उत्कीर्णन से ढकी हुई हैं। इनमें बड़े-बड़े पहियों के 12 जोड़े हैं; पहियों में आरे और नाभिकेंद्र (हब) हैं जो सूर्य देव की पौराणिक कथा का स्मरण कराते हैं जिसके अनुसार सूर्य सात घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होते हैं। यह सब प्रवेश द्वार के

सियान (सीढ़ियों) पर उकेरा हुआ है। इस प्रकार यह संपूर्ण मंदिर किसी शोभायात्रा में खींचे जा रहे विशाल रथ जैसा प्रतीत होता है। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है जो हरे पत्थर की बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ऐसी तीन आकृतियाँ थीं; उनमें से हर एक आकृति एक अलग किस्म के पत्थर पर बनी हुई अलग-अलग दिशा की ओर अभिमुख थी। चौथी दीवार पर मंदिर के भीतर जाने का दरवाजा बना हुआ था, जहाँ से सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भ गृह में प्रवेश करती थीं।

पहाड़ी क्षेत्र

कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ। चूँकि कश्मीर का क्षेत्र गांधार कला के प्रमुख स्थलों (जैसेतक्षशिला, पेशावर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत) के पास था इसलिए पाँचवीं शताब्दी तक आते-आते कश्मीर की कला पर गांधार शैली का प्रबल प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। दूसरी ओर उसमें गुप्त कालीन और गुप्तोत्तर कालीन परंपराएँ भी जुड़ने लगीं जो सारनाथ और मथुरा से, यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से भी वहाँ तक पहुंचीं। ब्राह्मण, पंडित और बौद्ध भिक्षुक कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों, जैसे कि बनारस, नालंदा और दक्षिण में कांचिपुरम् तक के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते रहते थे। फलस्वरूप बौद्ध और हिन्दू परंपराएँ आपस में मिलने लगीं और फिर पहाड़ी इलाकों तक फैल गईं। स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों की भी अपनी एक अलग परंपरा थी जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, जिनकी छतें ढलवा होती थीं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हम देखेंगे कि मुख्य गर्भगॄह और शिखर तो रेखा-प्रासाद शैली में बने होते हैं, जबकि मंडप काष्ठ-वास्तु के एक पुराने रूप में होता है। कभी-कभी मंदिर स्वयं पैगोडा/स्तूप की सूरत ले लेता है।

कश्मीर का कारकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए जिनमें से पंड्रेथान में निर्मित मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर

ये मंदिर आठवीं और नौवीं शताब्दी में बनाए गए थे। देवालय के पास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए, पंडेरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है। वैसे तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायियों के होने के साक्ष्य मिलते हैं, पर यह मंदिर एक हिंद देवस्थान है और संभवत: शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप है जिसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें बनाई जाती थीं। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार होती है और उसका ढाल बाहर की ओर होता है जिससे कि हिमपात का मुकाबला किया जा सके। यह मंदिर बहुत ही कम अलंकृत और गुप्तोत्तर कालीन प्रचुर/गहरे उत्कीर्णन की सौंदर्य शैली से बहुत हटकर है। हाथियों की कतार का बना आधार तल और द्वार पर बने अलंकरण ही इस मंदिर की सजावट हैं।

शामलाजी में मिली प्रतिमाओं की तरह, चम्बा में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम दिखाई देता है। लक्षणा देवी मंदिर में स्थापित महिषासुरमर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं/आकृतियों में गुप्तोत्तर कालीन परंपरा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों प्रतिमाओं में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एक ओर जहाँ कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया गया है, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों में गुप्तोत्तर कालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रतिमाओं का पीलापन संभवत: जस्ते और तांबे के मिश्रण का प्रभाव है। उन दिनों कश्मीर में उन दोनों धातुओं का खूब प्रयोग होता था। इस मंदिर में एक शिलालेख है जिसमें यह कहा गया है कि यह मंदिर राजा मेरूवर्मन के शासन काल में सातवीं शताब्दी में बनाया गया था।

कुमाऊं के मंदिरों की चर्चा करें तो वहाँ के दो मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से एक अल्मोड़ा के पास जगेश्वर में और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत में है। ये दोनों मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊँची कुर्सी (प्लिंथ) पर बनाए जाते हैं, इसके विपरीत द्रविड़ मंदिर चारों ओर एक चहारदीवारी से घिरा होता है। इस चहारदीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होते हैं जिन्हें गोपुरम् कहते हैं। मंदिर के गुम्बद

द्रविड़ मंदिर

मीनाक्षी मंदिर, मदुरै

का रूप जिसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता है, मुख्यत: एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है, न कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में। दक्षिण भारतीय मंदिरों में, शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है जिसकी शक्ल आमतौर पर एक छोटी स्तूपिका या एक अष्टभुजी गुमटी जैसी होती है। यह उस क्षेत्र के बराबर होती है जहाँ उत्तर भारतीय मंदिरों में एक आमलक या कलश होता है। उत्तर भारत के मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास मिथुनों या गंगा-यमुना नदी की प्रतिमाएँ होती हैं, दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतीर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएँ खड़ी की जाती हैं जो मानों मंदिर की रक्षा कर रहे हों। मंदिर के अहाते (परिसर) में कोई बड़ा जलाशय या तालाब होता है। उप-देवालयों को या तो मंदिर के मुख्य गुम्बद के भीतर ही शामिल कर लिया जाता है या फिर अलग छोटे देवालयों के रूप में मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है। दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक-साथ कई छोटे-बड़े शिखर नहीं होते। दक्षिण के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदरों में आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर, जिसमें गर्भगृह बना होता है, उसका गुम्बद सबसे छोटा होता है। इसका कारण यह है कि वह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है और समय के साथ जब नगर की जनसंख्या और आकार बढ़ जाता है तो मंदिर भी बड़ा हो जाता है और उसके चारों ओर नई चहारदीवारी बनाने की भी जरूरत पड़ जाती है। इसकी ऊँचाई इससे पहले वाली दीवार से ज्यादा होगी और उसका गोपुम् भी पहले वाले गोपुमम से अधिक ऊँचा होगा। उदाहरण के लिए यदि आप त्रिची (आधुनिक त्रिचिरापल्ली) के श्रींगम मंदिर के दर्शन करने जाएँ तो आप पाएँगे कि इसके चार समकेंद्रिक आयताकार अहाते (चहारदीवारियाँ) हैं और हर चहारदीवारी में एक गोपुर्मू बना है। सबसे बाहर की चहारदीवारी सबसे नई है और एकदम बीच का गुम्बद जिसमें गर्भागह बना है, सबसे पुराना है। इस प्रकार मंदिर शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे थे। तमिलनाडु में कांचिपुरम, तंजावुर (तंजौ), मदुईई और कुम्भकोणम् सबसे

गंगैकोंचचोलपुरम् मंदिर

प्रसिद्ध मंदिर नगर हैं जहाँ आठवीं से बारहवीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रही। मंदिर प्रशासन के केंद्र बन गए जिनके नियंत्रण में बेशुमार जमीन होती थी।

जिस तरह से नागर मंदिरों की कई उप श्रेणियाँ होती हैं, उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों की भी कई उप-श्रेणियाँ हैं। इनकी मूल आकृतियाँ पाँच प्रकार की होती हैं-वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टास्। इनमें से वर्गाकार को आमतौर पर कूट और चतुरस्त्र भी कहा जाता है; आयताकार यानी शाला या आयतस्त्र; अंडाकार जिसे गजपृष्ठीय कहते हैं जो हाथी के पीठ जैसी होती है। इसे वृत्तायत भी कहा जाता है। यह गजपृष्ठीय चैत्यों के शकटाकार रूपों पर आधारित होती है, जिनके प्रवेश द्वार घोड़े की नाल के आकार के होते हैं जिन्हें आमतौर पर ‘नासी’ कहा जाता है-वृत्त (गोलाकार) और अष्टास्त (अष्टभुजाकार)। आमतौर पर मंदिर की योजना और उसके विमान देवी-देवता के मूर्तरूप के अनुसार निर्धारित होते थे। इसलिए उचित यही था कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए उसी से संबंधित प्रकार के मंदिर बनाए जाएँ। स्मरण रहे कि ऊपर सरल रीति से इन उप श्रेणियों में जो अंतर बताए गए हैं, वे इसी अवस्था (काल) तक लागू होते हैं, क्योंकि आगे चलकर इन भिन्न-भिन्न रूपों का कहीं-कहीं मिश्रण हो गया और उनके मेल से नए-नए रूप विकसित हो गए।

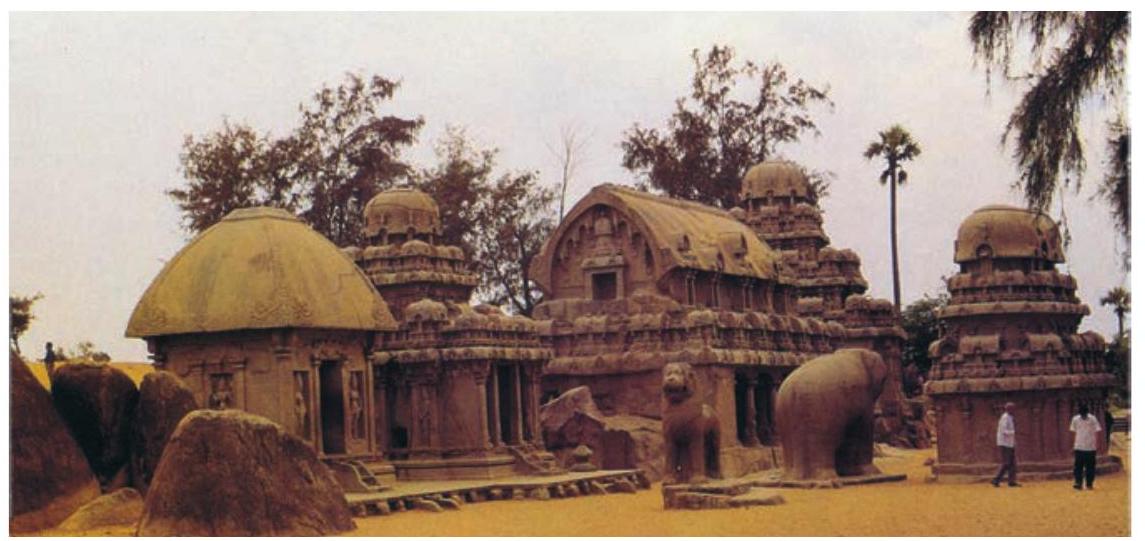

पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश था। पल्लव ईसा की दूसरी शताब्दी से ही आंध्र क्षेत्र में सक्रिय रहे थे और फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गए। छठी से आठवीं शताब्दी तक का इतिहास अधिक अच्छी तरह जाना जा सकता है क्योंकि उनके उस समय के कई शिलालेख और स्मारक आज भी उपलब्ध हैं। उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य को उपमहाद्वीप के अनेक भागों तक फैलाया। कभी-कभी तो उनके साम्राज्य की सीमाएँ ओडिशा तक फैल गई थीं। उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी अपने मजबूत संबंध स्थापित कर लिए थे। पल्लव राजा अधिकतर शैव थे, लेकिन उनके शासन काल के अनेक वैष्णव मंदिर आज भी मौजूद हैं और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि वे दक्कन के लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित थे।

आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन शैलकृत (चट्टानों को काटकर बनाए गए) थे जबकि बाद वाले भवन संरचनात्मक (रोड़ा-पत्थर आदि से चुनकर बनाए गए) थे। तथापि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि संरचनात्मक भवन उस समय भी सुविख्यात थे, जब शैलकृत भवनों को खोदा जा रहा था। आरंभिक भवनों को आमतौर पर महेंद्रवर्मन प्रथम, जोकि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था, के शासन काल का माना जाता है। नरसिंहवर्मन प्रथम जिसे मामल्ल भी कहा जाता है, 640 ई. के आस-पास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसके हाथों अपने पिता को मिली हार का बदला लिया और महाबलीपुरम् में अनेक भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। संभवत: इसीलिए महाबलीपुरम् को उसके नाम का अनुकरण करते हुए मामल्लपुरम् कहा गया।

तट मंदिर, महाबलीपुरम्

महाबलीपुरम् का तटीय मंदिर बाद में संभवत: नरसिंहवर्मन द्वितीय (700-728 ई.), जिन्हें राजसिंह भी कहा जाता है, के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर का मुँह समुद्र की ओर करके इसे पूर्वाभिमुख बना दिया गया। परंतु यदि आप इसे गौर से देखें तो पाएँगे कि इस मंदिर में वास्तव में तीन देवालय हैं जिनमें से दो शिव के हैं। उनमें से एक पूर्वाभिमुख और दूसरा पश्चिमाभिमुख है और उन दोनों के बीच अनंतशयनम रूप में विष्णु का मंदिर है। यह एक असामान्य बात है क्योंकि मंदिरों में आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होता है, पूजा के तीन स्थान नहीं होते। इससे यह पता चलता है कि मंदिरों की मूल योजना संभवत: इस रूप में नहीं थी और आगे चलकर परवर्ती संरक्षकों ने मूल देवालय के साथ और देवालय जोड़ दिए। मंदिर के अहाते में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम् और कई अन्य प्रतिमाएँ होने का साक्ष्य मिलता है। मंदिर की दीवारों पर शिव के वाहन नन्दी बैल की भी प्रतिमाएँ हैं तथा नीची दीवारों पर और भी कई आकृतियाँ बनी हुई हैं लेकिन वे सदियों तक समुद्र के नमकीन पानी की मार सहते-सहते काफ़ी बिगड़ गई हैं।

नंदी, बृहदेश्वर मंदिर

तंजावुर का भव्य शिव मंदिर जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊँचा है। इसका निर्माण कार्य 1009 ई. के आस-पास राजराज चोल द्वारा पूरा कराया गया था। मंदिर निर्माण उस काल की एक विशेष गतिविधि थी, जब 100 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ और चोल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतर अवस्था में पाए जाते हैं और उनमें से कई मंदिरों में आज भी पूजा होती है। चोल सम्राट द्वारा निर्मित कराया गया बृहदेश्वर मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य और पांड्य राजाओं द्वारा बनाए गए किसी भी मंदिर से आकार-प्रकार को देखते हुए बड़ा है। इसका बहुमंजिला विमान 70 मीटर (लगभग 230 फुट) की गगन चुंबी ऊँचाई तक खड़ा है जिसकी चोटी पर एक एकाश्म शिखर है जो अष्टभुज गुंबद की शक्ल की स्तूपिका है। यही वह मंदिर है जहाँ दर्शक को पहली बार दो बड़े गोपुर

बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर

देखने को मिलते हैं। इन गोपुरों पर अनेक प्रतिमाएँ बनी हैं जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल कार्यक्रम में ही शामिल थी। नंदी की विशाल प्रतिमाएँ शिखर के कोनों पर लगी हुई हैं और चोटी पर बना कलश लगभग तीन मीटर और आठ सेंटीमीटर ऊँचा है। सैकड़ों आकृतियाँ विमान की शोभा बढ़ा रही हैं, हालांकि यह संभव है कि ये आकृतियाँ मराठा काल में जोड़ी गई हों और मूल रूप से सभी चोल काल की न हों। मंदिर के प्रमुख देवता शिव हैं जो एक अत्यंत विशाल लिंग के रूप में एक दो मंजिले गर्भगॄह में स्थापित हैं। गर्भगॄह के चारों ओर की दीवारें पौराणिक आख्यानों से ओत-प्रोत हैं जिन्हें चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

पांच रथ, महाबलीपुर्

दक्कन की वास्तुकला

कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में अनेक भिन्न-भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ जिनमें उत्तर तथा दक्षिण भारतीय दोनों क्रमों का प्रयोग हुआ था। कुछ विद्वानों ने तो इस क्षेत्र के मंदिरों को नागर एवं द्रविड़ शैली से हट कर उनकी मिश्रित शैली माना है। यह शैली सातवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में लोकप्रिय हुई और जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों में वेसर के नाम से किया गया है।

कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा

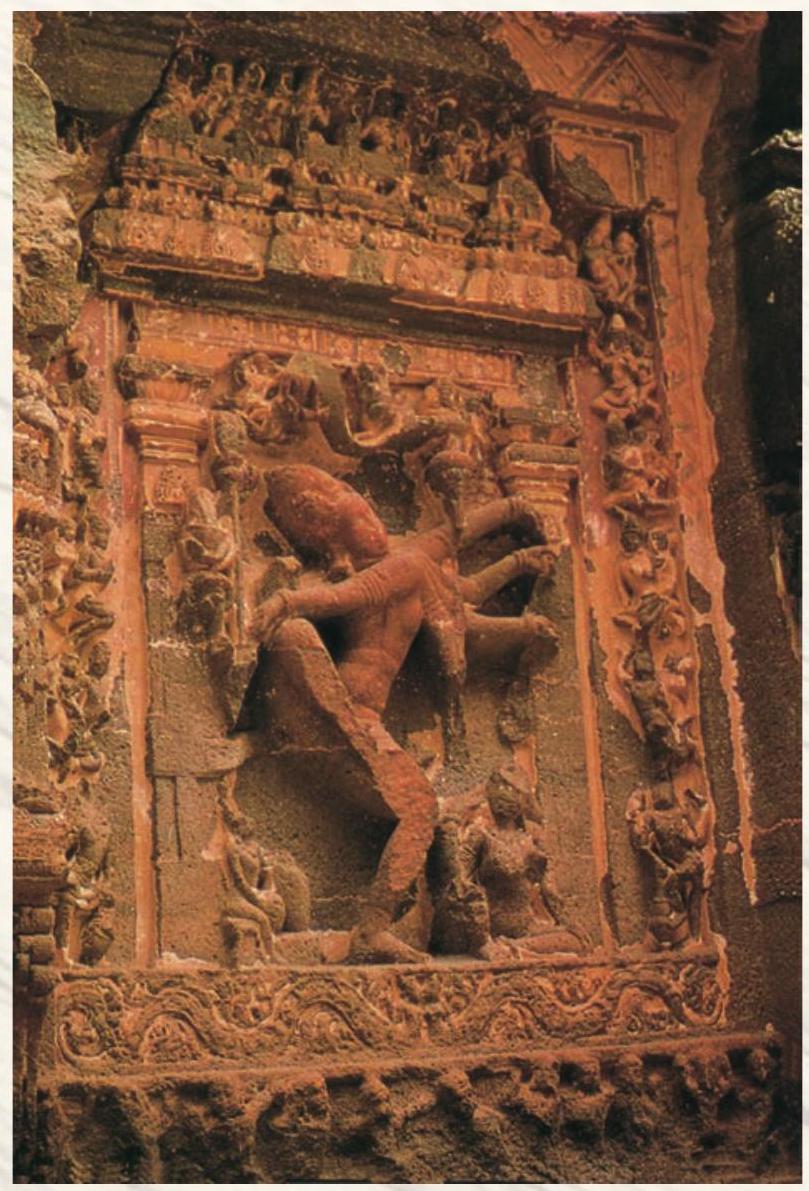

सातवीं शताब्दी के आखिरी और आठवीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में एलोरा की महत्वाकांक्षी परियोजना अधिक भव्य बन गई। 750 ई. के आस-पास तक दक्कन क्षेत्र पर आरंभिक पश्चिमी चालुक्यों का नियंत्रण राष्ट्रकूटों द्वारा हथिया लिया गया था। उनकी वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि थी एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे हम भारतीय शैलकृत वास्तुकला की कम-से-कम एक हजार वर्ष पूर्व की परम्परा की पराकाष्ठा कह सकते हैं। यह मंदिर पूर्णतया द्रविड़ शैली में निर्मित है और इसके साथ नंदी का देवालय भी बना है। चूंकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो कैलाशवासी हैं, इसलिए इसे कैलाशनाथ मंदिर की संज्ञा दी गई है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम् जैसा है। इसमें चारों ओर उपासना कक्ष और फिर सहायक देवालय बना है जिसकी ऊँचाई 30 मीटर है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह सब एक जीवंत शैलखंड पर उकेरकर बनाया गया है। पहले एक एकाश्म पहाड़ी के एक हिस्से को धैर्यपूर्वक उकेरा (काटा) गया और इस संपूर्ण बहुमंजिली संरचना को पीछे छोड़ दिया गया। एलोरा में राष्ट्रूकूट कालीन वास्तुकला काफ़ी गतिशील दिखाई देती है। आकृतियाँ अक्सर असल कद से अधिक बड़ी हैं जो अनुपम भव्यता और अत्यधिक ऊर्जा से ओत-प्रोत हैं।

दक्कन के दक्षिणी भाग यानी कर्नाटक के क्षेत्र में वेसर वास्तुकला की संकर (मिली-जुली) शैलियों के सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ सर्वप्रथम पश्चिमी चालुक्य राज्य स्थापित किया, जब उसने 543 ई. में बादामी के आस-पास के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासकों ने अधिकांश दस्कन पर आठवीं शताब्दी के मध्य भाग तक शासन किया, जब तक कि राष्ट्रकूटों ने उनसे सत्ता नहीं छीन ली। आरंभिक चालुक्यों ने पहले शैलकृत गुफ़ाएँ बनाईं और फिर उन्होंने संरचनात्मक मंदिर बनवाए। यह गुफ़ाओं में सबसे पुरानी गुफ़ा है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकलात्मक शैली के लिए जानी जाती है। इस स्थल पर पाई गईं सबसे

मंदिर बादामी

महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से एक नटराज की मूर्ति है जो सप्तमातृकाओं के असली आकार से भी बड़ी प्रतिमाओं से घिरी है। इनमें से तीन प्रतिमाएँ दाहिनी ओर बनी हैं। ये प्रतिमाएँ लालित्यपूर्ण हैं, इनकी शारीरिक संरचना पतली है, चेहरे लंबे बने हैं और इन्हें छोटी धोतियाँ लपेटे हुए दिखाया गया है जिनमें सुंदर चुन्नटें बनी हुई हैं। ये निश्चित रूप से समकालीन पश्चिमी दक्कन या वाकाटक शैलियों से भिन्न हैं जो महाराष्ट्र में पौनार और रामटेक जैसे स्थानों पर देखने को मिलती हैं।

अनेक शैलियों का संकरण और समावेशन चालुक्य कालीन भवनों की विशेषता थी। चालुक्य मंदिरों का एक सर्वोत्तम उदाहरण पट्टडकल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल (733-44 ई.) में उसकी पटरानी लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर प्रारंभिक द्रविड़ परंपरा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पापनाथ मंदिर है, जोकि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली के पूर्व काल का श्रेष्ठतम उदाहरण है। अन्य पूर्वी चालुक्य मंदिरों की परम्परा के विपरीत बादामी से मात्र पाँच किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाकूट मंदिर तथा आलमपुर स्थित स्वर्ग ब्रह्म मंदिर में राजस्थान एवं ओडिशा की उत्तरी

विरूपाक्ष मंदिर, पट्टडकल

दुर्गा मंदिर, ऐहोल

शैली की झलक देखने को मिलती है। इसी तरह, ऐहोल (कर्नाटक) का दुर्गा मंदिर इससे भी पूर्व की गजपृष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली में निर्मित है। यह मंदिर बाद की शैली में निर्मित बरामदे से घिरा हुआ है जिसका शिखर नागर शैली में बना है। अंत में ऐहोल के लाडखान मंदिर का जिक्र करना भी जरूरी होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके निर्माण में पहाड़ी क्षेत्रों के लकड़ी के छत वाले मंदिरों से, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रेरणा मिली होगी; दोनों के बीच अंतर केवल इतना ही है कि यह मंदिर पत्थर का बना है, लकड़ी का नहीं।

अब प्रश्न यह उठता है कि भिन्न-भिन्न शैलियों के ये मंदिर एक स्थान पर कैसे बने अथवा ये भिन्न-भिन्न वास्तुशैलियाँ एक स्थान पर कैसे व्यवहार में आईं? इसका कारण जिज्ञासा था या कुछ नया करके दिखाने की ललक? नि:संदेह ये उन वास्तुकलाविदों की सर्जनात्मक आकांक्षाओं की गतिशील अभिव्यक्तियाँ थीं जो भारत के अन्य भागों में कार्यरत अपने साथी कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में संलग्न थे। हमारा स्पष्टीकरण भले ही कुछ भी हो मगर यह निश्चित है कि ये भवन कलाएँ इतिहास के मर्मजों एवं शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत रोचक हैं।

सोमनाथपुरम् मंदिर

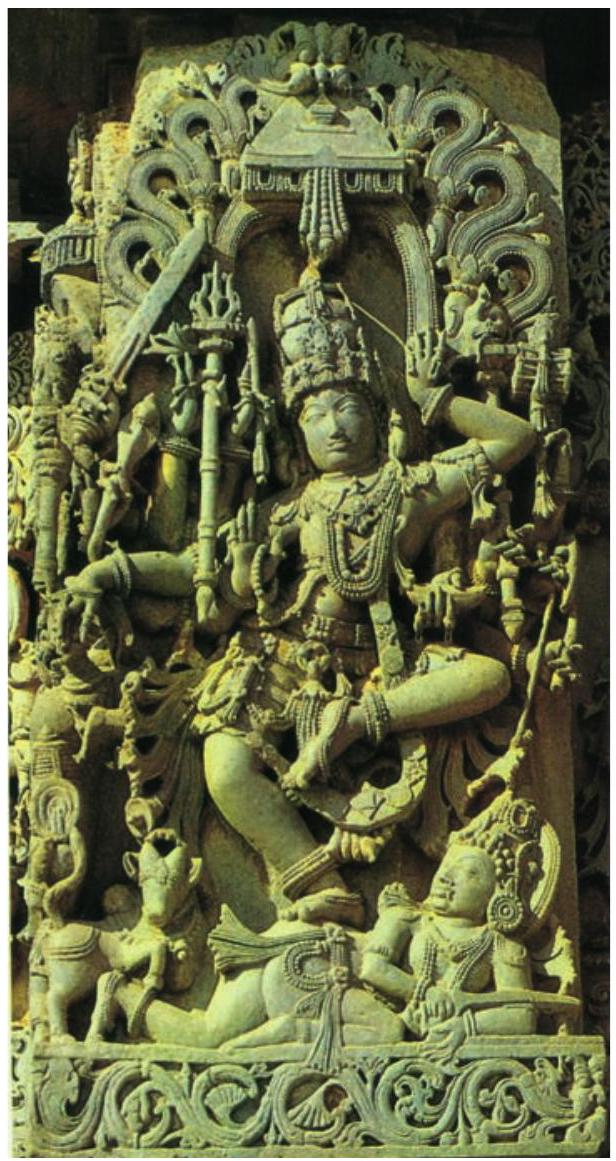

चोलों और पांड्यों की शक्ति के अवसान के साथ, कर्नाटक के होयसलों ने दक्षिण भारत में प्रमुखता प्राप्त कर ली और वे वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षक बन गए। उनकी सत्ता का केंद्र मैसूर था। दक्षिणी दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले हैं किंतु उनमें से तीन सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं अर्थात् बेलूर, हलेबिड और सोमनाथपुर के मंदिर। संभवत: इन मंदिरों की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे अत्यंत जटिल बनाए गए हैं जबकि पहले वाले मंदिर सीधे वर्गाकार होते थे लेकिन इनमें अनेक आगे बढ़े हुए कोण होते हैं जिनसे इन मंदिरों की योजना तारे जैसी दिखाई देने लगती है

इसीलिए इस योजना को तारकीय योजना कहा जाता है। चूँकि ये मंदिर सेलखड़ी (घिया पत्थर) से बने हुए हैं इसलिए कलाकार अपनी मूर्तियों को बारीकी से उकेर सकते थे। इस बारीकी को विशेष रूप से उन देवी-देवताओं के आभूषणों के अंकन में देखा जा सकता है जो उन मंदिरों पर सजे हुए हैं।

कर्नाटक में हलेबिड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा 1150 ई. में गहरे रंग के परतदार पत्थर (शिस्ट) से बनाया गया था। होयसल मंदिर को संकर या वेसर शैली के मंदिर कहा जाता है क्योंकि उनकी शैली द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों से लेकर बीच की शैली है। ये मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों से तुलना करने पर अपनी मौलिक तारकीय भू-योजना और अत्यंत आलंकारिक उत्कीर्णनों के कारण आसानी से जाने पहचाने जा सकते हैं।

हलेबिड का मंदिर ‘नटराज’ के रूप में शिव को समर्पित है। यह एक दोहरा भवन है जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है जहाँ नृत्य एवं संगीत का कार्यक्रम सुविधापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। प्रत्येक भवन से पहले एक नंदी मंडप है। इस मंदिर और उसके निकटवर्ती बेलूर मंदिर का गुम्बद काफ़ी पहले गिर चुका है, और मंदिर पहले कैसा दिखता होगा इसका अनुमान द्वारों के दोनों ओर स्थित छोटे-छोटे प्रतिरूपों से ही लगाया जा सकता है। केंद्रीय वर्गाकार योजना से जो कोणीय प्रक्षेप आगे निकले हुए हैं वे तारे जैसा प्रभाव

नटराज, हलेबिड

उत्पन्न करते हैं और उन पर पशुओं तथा देवी-देवताओं की अनेकानेक आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। इन आकृतियों का उत्कीर्णन अत्यंत जटिल एवं बारीक है। उदाहरण के लिए, इसमें सबसे नीचे की चित्र वल्लरी में महावतों के साथ सैकड़ों हाथियों का जुलूस दिखाया गया है। इन हाथियों में से कोई भी दो हाथी एक जैसी मुद्रा में नहीं हैं।

सन् 1336 में स्थापित विजयनगर ने इटली के निकोलो डिकांटी, पुर्तगाल के डोमिंगो पेइस, फर्नाओ न्यूमिश तथा दुआर्ते बार्बोसा और अफगान अब्द अल-रज्जाक जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित किया, जिन्होंने इस नगर का विस्तृत विवरण दिया है। इनके अलावा अनेक संस्कृत तथा तेलुगू कृतियों में भी इस राज्य की गुंजायमान साहित्यिक परंपरा का उल्लेख मिलता है। वास्तुकला की दृष्टि से, विजयनगर में सदियों पुरानी द्रविड़ वास्तु शैलियों और पड़ोसी सल्तनतों द्वारा प्रस्तुत इस्लामिक प्रभावों का संश्किष्ट रूप मिलता है। इनकी मूर्तिकला जो मूल रूप से चोल आदर्शों से निकली थी और जब उन्हीं आदर्शों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थी, उसमें भी विदेशियों की उपस्थिति की झलक दिखाई देती है। उनके पंद्रहवीं शताब्दी के अंतिम दशकों और सोलहवीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के बीच के संकलनवादी (मिश्रित) भग्नावशेषों में जो उस समय का इतिहास सुरक्षित है, उससे पता चलता है कि विजयनगर का वह युग धन-धान्य, संपन्नता एवं संस्कृति के सम्मिश्रण का समय था।

बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति

अब तक यद्यपि हमने पाँचवीं से चौदहवीं शताब्दियों के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति एवं परिवर्तनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था, पर यह भी ध्यान देने योग्य बात

है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ-साथ प्रगति करती रही। एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध, हिन्दू और जैन स्मारक साथ-साथ पाए जाते हैं, जैसे कि बादामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक-दूसरे के आस-पास पाए जाते हैं।

जब छठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में अनेक छोट-छोटे राजपूत राज्य उभर आए। आठवीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया और उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया।

महाबोधि मंदिर, बोधगया

बोधगया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही है जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया था और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। यहाँ के बोधवृक्ष का तो महत्व है ही क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी की छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था, लेकिन बोधगया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बोधिवृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था, उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है, वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ई.पू. में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलों-दिवालों में जो प्रतिमाएँ स्थापित हैं, वे पाल राजाओं के शासनकाल में आठवीं शताब्दी में बनाई गई थीं। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है, वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने सातवीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है। न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है।

नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। आज तक, इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया है क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है इसलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है।

नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री छ्बेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमार गुप्त प्रथम द्वारा पाँचवीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासन काल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण/साक्ष्य मिलते हैं

मूर्तिकला की बारीकियाँ, नालंदा

कि बौद्ध धर्म के सभी तीन संप्रदायों—थेरवाद, महायान और वज्रयान—के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे और उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आस-पास स्थित बोधगया तथा कुर्किहार आदि केंद्रों में आते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी-छोटी प्रतिमाएँ और सचित्र पाँडुलिपियाँ ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ, कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था।

नालंदा की गचकारी, पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला, सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई और उसी पर पूरी तरह निर्भर रही। नौवीं शताब्दी तक आते-आते, सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम (संश्लेषण) से एक नई शैली का अविर्भाव हुआ जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहा जा सकता है। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषताएँ, अंग-प्रत्यंग, हाव-भाव, वस्त्रों एवं आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा जानी-मानी जाती है। इसकी अनेक विशेषताएँ हैं, जैसे-प्रतिमाओं को सोच-समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप में गढ़ा गया है। उनमें कहीं भीड़-भाड़ नहीं दिखाई देती। प्रतिमाएँ आमतौर पर उभार में समतल-सपाट नहीं हैं लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई हैं। प्रतिमाओं के पीछे की पटिया विस्तृत होती है और अलंकार सुकोमल एवं बारीक होते हैं। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल सातवीं और आठवीं शताब्दी से लगभग बारहवीं शताब्दी तक का है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासन काल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफ़ी बड़ा भाग हैं।

नालंदा की खदुाई

पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएँ भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थीं। नालंदा की प्रतिमाएँ प्रारंभ से महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थीं, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व जैसे कि मंजुश्री कुमार, कमलासनस्थ अवलोकितेश्वर और नाग-नागार्जुन। ग्यारहवीं तथा बारहवीं शताब्दियों के दौरान, जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी-देवताओं, जैसे —वज्रशारदा (सरस्वती का ही एक रूप), खसर्पण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण बारहवीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ। एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएँ जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थीं, वे भी नालंदा से मिली हैं। उनमें से अनेक प्रतिमाएँ, स्थल के आस-पास स्थित गाँवों के छोटे-छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती हैं।

छत्तीसगढ़ में स्थित सीरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिशी शैली (550-800 ई.) का स्थल था जहाँ हिंदू तथा बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। यहाँ पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्तिशास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसे ही हैं। कालांतर में, ओडिशा में अन्य बड़े-बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितगिरि, वज्रगिरि और रत्नागिरि के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं।

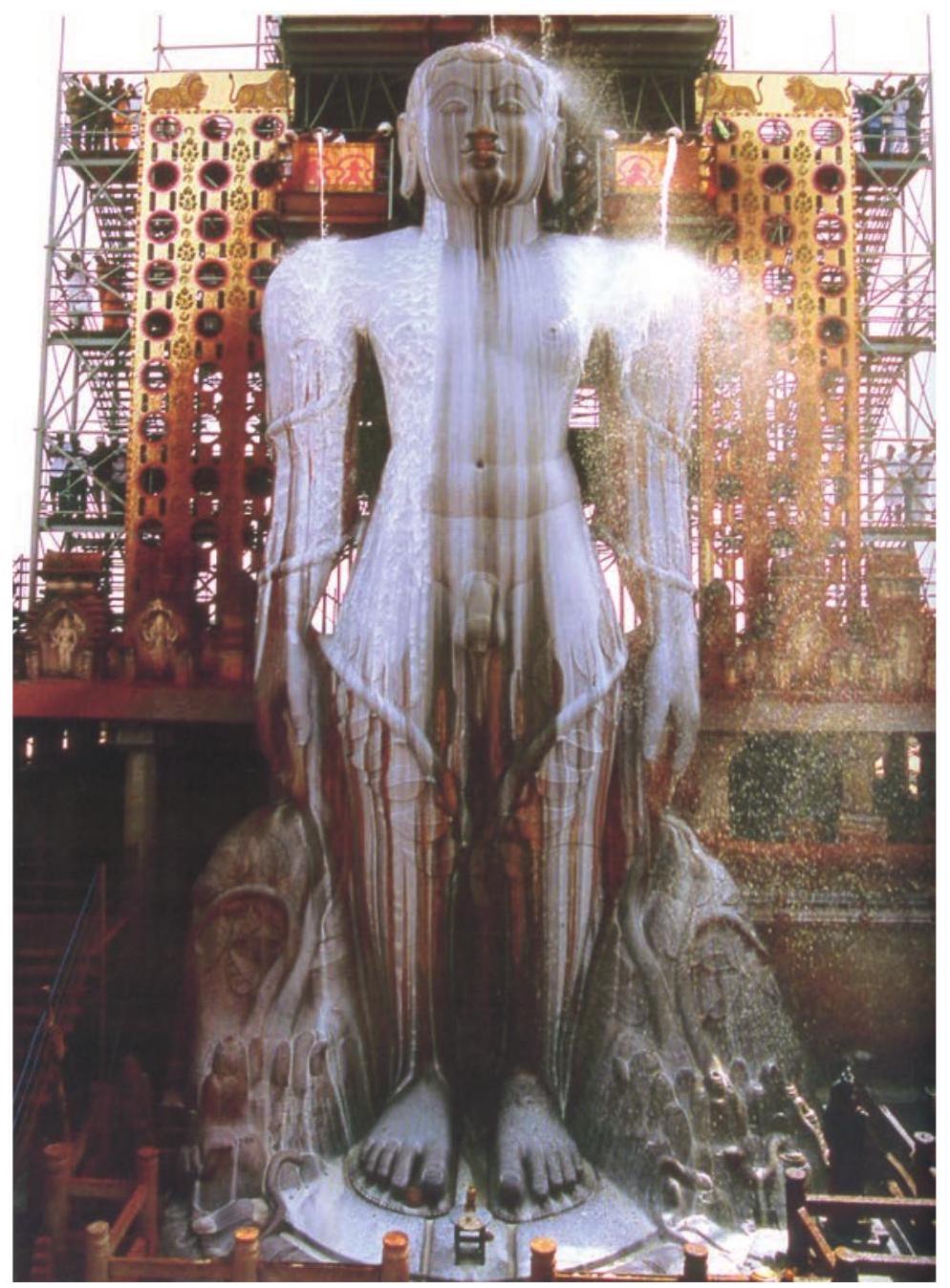

नागपट्टनम् (तमिलनाडु) का पट्टननगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह पट्टनम् श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहाँ आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मानुयायी रहते हैं। चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएँ नागपट्टनम् में पाई गईं हैं। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े-बड़े मंदिर बनवाए और अनेक मंदिर और तीर्थ, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान-स्थान पर पाए जाते हैं जो आरंभिक बौद्ध

लक्ष्मण मंदिर, सीरुपर

बाहुबली, गोमटेश्वर कर्नाटक

पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। दक्कन में, वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है जिनमें गोमटेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवण बेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फुट ऊँची है और विश्वभर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी, सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुण्डाराय द्वारा बनवाया गया था।

राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्तिकलात्मक साज-सज्जा से अलंकृत है, जहाँगहरी कटाई बेलबूटों जैसी प्रतीत होती है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हुए हैं और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ-साथ सुंदर आकृतियाँ बनी हैं। काठियावाड़ (गुजरात) में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है जहाँ एक साथ जुड़े हुए बीसियों मंदिर दर्शनीय हैं।

इस अध्याय में हमने ईसा की पाँचवीं से छठी शताब्दी तक के मूर्तिकला और वास्तुकला के अवशेषों के बारे में पढ़ा, जो भिन्न-भिन्न किस्म के पत्थर, मिट्टी और कांस्य से बनाए गए थे। निस्संदेह, चांदी और सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएँ बनाई गईं होंगी, लेकिन उन्हें पिघलाकर और कामों में ले लिया गया होगा। अनेक मूर्तियाँ लकड़ी और हाथी दांत से भी बनाई गई होंगी लेकिन वे अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गईं होंगी। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता होगा, मगर उनके रंग भी जलवायविक तत्वों की मार के कारण सैकड़ों सालों तक अक्षण्ण नहीं रह सकते। इस काल में चित्रकला की भी समृद्ध परंपरा रही थी, मगर उस समय के बचे हुए कुछ ही उदाहरण कुछ धार्मिक भवनों में भित्तियों के रूप में बचे हैं। देश में कांस्य मूर्तियाँ बड़ी संख्या में पाई गई हैं जिनके बारे में अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी।

जैन मूर्ति, माउंट आबू

मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख कला शैलियों एवं कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का यहाँ वर्णन किया गया है। इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि हमने जिन असाधारण कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया है उन्हें व्यक्तिगत रूप से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इन महती परियोजनाओं में स्थापतियों, भवन निर्माताओं, मूर्तिकारों और चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया होगा। खासकर इन कलाकृतियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज जिसमें इनका निर्माण हुआ, उसके बारे में भली-भांति जानने का अवसर प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के भवन किस प्रकार के होते थे, उनकी वेश-भूषा क्या थी,और अन्ततः उनकी कला हमें लोगों के धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक करती है। ये धर्म अनेक थे जिनका स्वरूप समय के साथ-साथ बदलता गया। हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म में अनेकों देवी-देवता हैं, और भक्ति एवं तंत्र से अभीभूत इस काल का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। मंदिर भी संगीत एवं नृत्य

दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू

महाबलीपुरम्

महाबलीपुरम् पल्लव काल का एक महत्वपूर्ण पट्टननगर है जहाँ अनेकों शैलकृत एवं स्वतंत्र खड़े मंदिरों का निर्माण सातवीं-आठवीं शताब्दी में हुआ। महाबलीपुरम् का यह विशाल प्रतिमा फलक (पैनल) जिसकी ऊँचाई 15 मीटर एवं लंबाई 30 मीटर है, विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा और प्राचीनतम पैनल है। इसमें चट्टानों के मध्य एक प्राकृतिक दरार है जिसका उपयोग शिल्पियों द्वारा इतनी सुंदरता से किया गया है कि इस दरार से बहकर पानी नीचे बने कुण्ड में एकत्रित होता है।

विशेषज्ञों ने इसे भिन्न तरीके से वर्णित किया है। कुछ का मानना है कि यह गंगावतरण का प्रकरण है और कुछ इसे किरातार्जुनीयम् की कथा से जोड़ते हैं और कुछ अर्जुन की तपस्या से। किरातार्जुनीयम् पल्लव काल में कवि भारवि की लोकप्रिय रचना थी। अन्य विद्वानों के अनुसार, यह पैनल एक पल्लव राजा की प्रशस्ति है जो कुण्ड के मध्य पैनल की अनूठी पृष्ठभूमि में बैठता होगा।

रिलीफ पैनल में एक मंदिर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जिसके सामने तपस्वी और श्रद्धालु बैठे हैं। इसके ऊपर एक टांग पर खड़े योगी का चित्रण है जिसके हाथ सिर के ऊपर उठे हुए हैं जिसे कुछ लोग भगीरथ एवं कुछ अर्जुन मानते हैं। अर्जुन ने शिव से पाशुपत अस्त्र पाने के लिए तपस्या की थी जबकि भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए; इसके बगल में वरद मुद्रा में शिव को खड़ा दिखाया गया है। इस हाथ के नीचे खड़ा छोटा सा गण शक्तिशाली पाशुपत अस्र का मानवीकरण है। सभी चित्रित आकृतियों को कमनीय और सजीव गतिमान दिखाया गया है। व्यक्तियों के अतिरिक्त उड़ते हुए गंधर्वों, पशुओं और पक्षियों की भी आकृतियाँ बनी हैं जिनमें विशेष उल्लेखनीय हैं एक सजीव और सुघड़ हाथी और मंदिर के नीचे बना हिरण का जोड़ा। इनमें सबसे हास्यास्पद चित्रण एक बिल्ली का है जो भगीरथ अथवा अर्जुन की नकल करते हुए अपने पीछे के पंजों पर खड़ी होकर आगे के पंजों को हवा में उठाए हुए है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह बिल्ली, चूहों से घिरी हुई है जो उसकी साधना भंग नहीं कर पा रहे हैं। संभवत: यह कलाकार द्वारा भगीरथ अथवा अर्जुन के कठोर तप का सांकेतिक चित्रण है जो अपने आस-पास की स्थिति से विचलित हुए बिना स्थिर खड़ी है।

कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण

कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को एलोरा की गुफ़ा में कई बार चित्रित किया गया है। इनमें सबसे उल्लेखनीय आकृति एलोरा की गुफ़ा संख्या-16 के कैलाशनाथ मंदिर की बाई दीवार पर प्रस्तुत की गई है। यह आकृति आठवीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह एक विशाल प्रतिमा है जिसे भारतीय मूर्तिकला में एक प्रतिमान के रूप में माना गया है। इसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है जिस पर शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान हैं। इसके चित्र संयोजन को कई भागों में चित्रित किया गया है। इसके निचले भाग में रावण को अपने अनेक हाथों से कैलाश पर्वत को आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया है। बहुत से हाथों को गहराईपूर्वक उकेरने से वे त्रि-आयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। रावण का शरीर कोणात्मक दिखाया गया है और वह अपनी एक टांग भीतर की ओर धकेल रहा है। उसके हाथ रावण की आकृति द्वारा निर्मित भीतरी कक्ष में बाहर की ओर फैले हुए दिखाए गए हैं। ऊपर का आधा हिस्सा तीन श्रेणियों में विभाजित है। मध्य भाग में शिव और पार्वती की आकृति बनी हुई है। कैलाश पर्वत की कँपकँपी से डरकर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई गईं हैं। खाली जगह में पार्वती की फैली हुई टांगों और मुडा हुआ शरीर छाया प्रकाश का अत्यंत नाटकीय प्रभाव प्रस्तुत करते हैं। शिव की प्रतिमा तो विशाल है ही, उनके गणों की आकृतियाँ भी काफ़ी बड़ी-बड़ी हैं। गणों की आकृतियों को सक्रिय दिखाया गया है और वे अपनी गतिविधियों में संलग्न हैं। शिव और पार्वती से ऊपर स्वर्ग की अप्सराएँ आदि, जो इस दृश्य को देख रही हैं, उन्हें स्तंभित मुद्रा में दिखाया गया है। आयतन का बाहर तक निकला होना और खाली स्थान होना एलोरा गुफ़ा की प्रतिमाओं की खास विशेषता है। पूरे घेरे में आकृतियों को बनाकर प्रकाश और अंधकार का उपयोग किया गया है। आकृतियों का धड़ भाग पतला है और उनकी सतह को भारी दिखाया गया है, भुजाएँ पूरे घेरे में पतली हैं। दोनों ओर की सहायक आकृतियों का मोहरा कोणीय है। संपूर्ण रचना (संयोजन) की सभी आकृतियाँ सुंदर हैं और आपस में एक-दूसरे से गुंथी हुई सी प्रतीत होती हैं।

बाहरी दीवारों पर ख़दी आकृतियाँ, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा

लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो

खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के संरक्षण में बनाए गए थे। वहाँ का लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय की मंदिर वास्तुकला की पूर्ण विकसित शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर के आधार-तल पर पाए गए शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण कार्य 954 ई. तक पूरा हो गया था और चंदेल वंश का सातवां राजा यशोवर्मन उसका निर्माता था। मंदिर की योजना पंचायतन किस्म की है। यह एक भारी पीठ पर बना हुआ है। इसमें एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और विमान सहित गर्भगृह है। हर हिस्से की अपनी एक अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। सभी बड़े कक्षों में उनकी दीवारों पर आगे निकले हुए छज्जे हैं, लेकिन दर्शक उन तक नहीं पहुंच सकते; वे मुख्य रूप से वायु तथा प्रकाश के आवागमन के लिए ही बनाए गए हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवारें और प्रदक्षिणापथ (परिक्रमा पथ) की बाहरी और भीतरी दीवारें प्रतिमाओं से सजी हुई हैं। गर्भगृह पर बना शिखर बहुत ऊँचा है। यह देखना दिलचस्प है कि गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ रखा गया है जो बाहरी दीवारों से ढका है और ये बाहरी दीवारें अनेक देवी-देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोद्दीप आकृतियों से सुसज्जित हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवार भी ऐसी ही आकृतियों से सजी हुई है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। पीठ की दीवार पर भी अनेक कामुक प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। मंदिर की असली दीवार पर बहुत कम कामुक प्रतिमाएँ बनाई गई हैं, लेकिन अधिकांश ऐसी प्रतिमाएँ कुर्सी पर बनी हुई हैं। दीवारें कुछ इस प्रकार बनाई गई हैं कि उनमें प्रतिमाएँ रखने के लिए खास स्थान की व्यवस्था हो। भीतरी कक्ष भी अत्यंत सुसज्जित है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार भारी भरकम स्तंभों और सरदलों से बनाया गया है जिन पर दरवाजों की सजावट के लिए छोटी-छोटी आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। मंदिर के चारों कोनों पर देवालय बने हुए हैं जिनमें तीन देवालयों में विष्णु की और एक में सूर्य की प्रतिमा है जिसे देवालय की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। इनमें वस्त्र-सज्जा एवं आभूषणों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है।

कलाओं के मुख्य केन्द्र बन गए, और दसवीं शताब्दी के बाद से मंदिर विशाल भूमि के मालिक हो गए क्योंकि राजाओं ने उन्हें भूमि दान में दी और उनके रख-रखाव में उनकी प्रशासनिक भूमिका थी।

परियोजना कार्य

अपने नगर के भीतर या आस-पास किसी मंदिर या मठ का पता लगाएँ और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं, जैसे—भिन्न-भिन्न वास्तुकलात्मक लक्षण, मूर्तिकलात्मक शैली, प्रतिमाओं की पहचान, राजवंश से संबंध और संरक्षण के बारे में लिखें। यह बताएँ कि आप जिस मंदिर या मठ का अध्ययन कर रहे हैं, क्या वह राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा संरक्षित है? उस स्मारक की रक्षा के लिए या उसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें।

अभ्यास

1. अध्याय में बताए गए स्थानों को मानचित्र में चिन्हित करें।

2. उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं या लक्षणों का वर्णन करें।

3. दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य/वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास के बारे में लिखें।

4. भारत में प्रचलित भिन्न-भिन्न मंदिर शैलियों की तुलना करें।

5. बौद्ध कला के विकास को स्पष्ट करें।